年末テレビで連続放映されていたので、せっかくだから観てみることにした宮崎駿作品。少なくとも、「となりのトトロ」には猫も食らいついたようである。ぼくは宮崎アニメの良さが良く分らない。「カリオストロの城」はルパンなので別として、他の作品はなんとなくピンと来ない。嫌いな訳では決してないのだが、なんとなく入り込めない。とかいいつつ「ナウシカ」は今でも十分通用するメッセージを伝えているようだし、昼過ぎから放映が始まって、英語の吹替えがなんとなく馴染めないままなんだかんだ言って観ちゃっている「もののけ姫」の大晦日。

年末テレビで連続放映されていたので、せっかくだから観てみることにした宮崎駿作品。少なくとも、「となりのトトロ」には猫も食らいついたようである。ぼくは宮崎アニメの良さが良く分らない。「カリオストロの城」はルパンなので別として、他の作品はなんとなくピンと来ない。嫌いな訳では決してないのだが、なんとなく入り込めない。とかいいつつ「ナウシカ」は今でも十分通用するメッセージを伝えているようだし、昼過ぎから放映が始まって、英語の吹替えがなんとなく馴染めないままなんだかんだ言って観ちゃっている「もののけ姫」の大晦日。 セールも始まっているが、うちが行くのはオックスフォードストリートではなくセントジェイムス公園。ふと見ると、軽めの<黒山の人だかり>ができている。有名人にも群がることのないイギリスで、一体何が起こっているのか?ペリカンである。所謂放し飼いのペリカンの後を、人々が追っているのである。おそらくペリカンにとってはタダの逍遥なのであろうことは想像に難くないが、ペリカンが止まれば人の足も止まる。数十人という人間が「パパラッチかい」並みに写真を撮る。これって、ちょっとシュールな光景である。そこら辺は避けがたく鳩やカモメ、ガチョウやクイナもいるセントジェイムスだが、そのサイズといい、ピンクがかった色といい、やはりペリカンは一際目を引くのだろうか。

セールも始まっているが、うちが行くのはオックスフォードストリートではなくセントジェイムス公園。ふと見ると、軽めの<黒山の人だかり>ができている。有名人にも群がることのないイギリスで、一体何が起こっているのか?ペリカンである。所謂放し飼いのペリカンの後を、人々が追っているのである。おそらくペリカンにとってはタダの逍遥なのであろうことは想像に難くないが、ペリカンが止まれば人の足も止まる。数十人という人間が「パパラッチかい」並みに写真を撮る。これって、ちょっとシュールな光景である。そこら辺は避けがたく鳩やカモメ、ガチョウやクイナもいるセントジェイムスだが、そのサイズといい、ピンクがかった色といい、やはりペリカンは一際目を引くのだろうか。

なお、年越しは蕎麦ではなくリブアイステーキに、ルッコラと松の実のサラダである。3重に包んであっても冷蔵庫の中が匂う山羊のチーズもまだ残っている。今年もいい年だった。来年もいい年にしたい。

2007年12月31日月曜日

トトロを観る猫、セレブなペリカン

2007年12月30日日曜日

2007年12月29日土曜日

年末ランチは大勢で

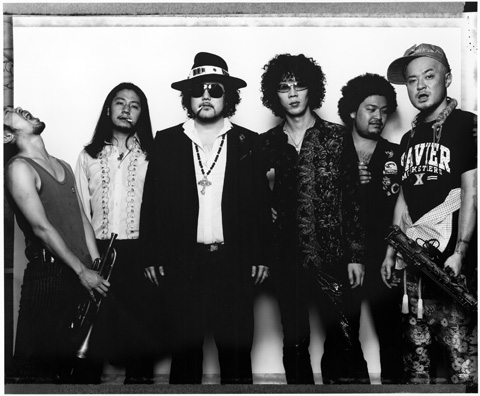

ときどき友だちを呼んでご飯にするのだが、今回は年末ということもあってイギリスはもちろんスペイン、カナダ、香港などの古くから知ってる仲良しに集まってもらった。写真の友だちは6カ国語を操る才媛とシェフの彼氏。

ときどき友だちを呼んでご飯にするのだが、今回は年末ということもあってイギリスはもちろんスペイン、カナダ、香港などの古くから知ってる仲良しに集まってもらった。写真の友だちは6カ国語を操る才媛とシェフの彼氏。

これという理由はないのだが、やってみたかったので中近東風。ラムコフタには焼き茄子とタヒニを入れたので軽く、フカフカに柔らかい。トマトソースは若干焦がしたものの、ちょうどいい感じに香ばしい。クスクスはバーベリーというクランベリーの若芽やカボチャの種、ナッツ、コリアンダーみたいのが色々入っている。せっかくなので創作料理というほどのものではないのだが、鯖と西洋ゴボウ(サルシファイというのだが、牡蠣っぽい香りがするとかで、オイスタープラントの別名もある)で肉団子にし、枝豆とバジルを混ぜ込んだものも作ってみた。卵の白身と山椒の衣でエビ、レンコンも素揚げに。サラダはルッコラにゴルゴンゾーラのピカンテとクルミである。

今回やってみて面白かったのはデザートだ。クレメンタインというおそらく日本の温州みかんに一番近いものと思われる柑橘系をスライスし、ハルヴァという白ごまのペーストでできている落雁のようなお菓子を削ったものとザクロの種にギリシャはちみつをかけたものだ。歯触りといい、甘さも酸っぱさもちょうどいい。皿に並べただけなのだが、見た目もかわいいし。

トリュフも好評で、果てしなくリッチだが「いくらでも食べられそう」と、すぐに半分以下になった。お土産に、みんなにお持ち帰りしてもらう。また来年もお呼ばれしてね。

2007年12月28日金曜日

図らずもキャンドルナイト

明日は友だちが来る。10数人という人数だ。和風と中近東風の献立を中心に、普段の6倍近い分量を料理することになるので前日までの下準備が不可欠だ。時間のかかるものと冷やしておく必要のあるものなどから<構えに入る>のだが、ヒヨコ豆を煮たり、カルヴァドス入りのチョコトリュフの材料をすべて湯煎にかけたりなどしているときに、事件は発生した。

停電である。

今月初めに断水があったが、今回は停電である。この家には3世帯が生活しているのだが、ブレーカーはどこも落ちていない。ということは、供給元と家までの供給管の間での問題である。調理器具のほとんどが電気なので、なにもできない。いや、ボイラーも電気なしでは動かないので、お湯も沸かせない。ひとまずはロウソクに火を灯す。どうせなので、クローブの精油をたらし、年末気分を盛り上げて、と。しかし当たり前にあると思っちゃいけないものの一つですわね,電気って。不幸中の幸い的にエンジニアが1時間以内に解決してくれたのだが、「過去3ヶ月間、どうしてこの家に電気が供給されていたのか分らないくらい恐ろしい配線」だったんだそうだ。なにしろフューズを通さず、なにがしかの金属片がその役目を担っており、3世帯分の電力になにか起こった場合、その金属片がぶっとぶことになっていたんだそうである。最悪の場合,家諸共。こうなると、「いつの時代の話だよ」では済まされない。ぼくは今頃この世に存在していなかった可能性もあるのだ。

ともあれ、何しろ電気は復帰した。気をつけてどうなるものでもないのでまだ形を留めていたチョコが泳ぎ始めたボウルの下の鍋に火を入れる。チョコが型に入ってから寝支度したいのでね。それにしてもこの非常時に、全世帯にいる猫どもは知ってか知らずかそれぞれにこの状況を楽しんでいるようである。

2007年12月27日木曜日

ローストもいいけどカレーもね

2007年12月26日水曜日

ボクシングデーといっても

スパーリングとか亀田兄弟とかとは全く関係ない。箱を開けるので「ボックスする」日なのである。元は中世に、下級階層の人たちへ贈り物するために広まった慣習だが、今でもイギリスと旧宗主国の多くの国(カナダ、ニュージーランド、オーストラリアとか)でボクシングデーは祝日である。たとえば、クリスマス当日には、公共交通機関はすべて止まる。ボクシングデーには日曜ダイヤくらいの間引き運転は再開される。

スパーリングとか亀田兄弟とかとは全く関係ない。箱を開けるので「ボックスする」日なのである。元は中世に、下級階層の人たちへ贈り物するために広まった慣習だが、今でもイギリスと旧宗主国の多くの国(カナダ、ニュージーランド、オーストラリアとか)でボクシングデーは祝日である。たとえば、クリスマス当日には、公共交通機関はすべて止まる。ボクシングデーには日曜ダイヤくらいの間引き運転は再開される。

現代においてボクシングデーでもっとも重要なのは「今日からバーゲン」という気運だろう。朝7時からやってます、みたいなお店もある。数百ポンドという割引でソファを売り出しても、ボクシングデーから数日の売り上げで1月期の月間売り上げを突破してしまう店舗なんかもあるそうである。

うちはわざわざ激混みセール開始日に街に繰り出すほど熱心ではないので、近所を散歩である。かつて貨物路線だった散歩道は、前日の雨でかなりぬかるんでいるが、ご家族連れがこぞって長靴でお散歩を楽しんでいる。幸いにも、ウォーターロー公園はそれほど人がいない。ハイゲートヴィレッジという、地下鉄のハイゲート駅からは若干離れているが、それはそれで一つの村を形成している区域にあるこの公園。刺草のお茶が飲める、ロンドンでも数少ないカフェの一つが、園内にあったりもする。芝生の影に、1月には咲いているであろうクロッカスのつぼみ。

2007年12月25日火曜日

クリスマスは雨でした

晴れてたら、軽く長距離のハムステッドまでの散歩コースを検討していたのだがけっこうきっぱり降っていたので、おとなしく猫と戯ることにした。

晴れてたら、軽く長距離のハムステッドまでの散歩コースを検討していたのだがけっこうきっぱり降っていたので、おとなしく猫と戯ることにした。

午後には猫仲間、来年定年の友だちがワインを持って遊びにきた。ミンスパイはサクサクで、友だちも3つ平らげた。お持ち帰りに半ダース包んで渡す。

夕暮れ、猫はツリーをアタックしているが、ディナーの準備である。

チキンの胸肉と皮の間にバターとセージを滑り込ませる。首とレバーとハツ、タマネギとニンジンの葉っぱを下敷きにしてチキンを焼く。220度から徐々に下げていって180度、1時間半。ポテト、白ニンジン、黒ニンジンにパースニップをローズマリーとにんにくで和えてガチョウの脂でロースト。紫タマネギと豚挽肉にドライフルーツのスタフィングはお団子に丸めて別のトレイに。チキンが焼き上がるタイミングで付け合わせをオーブンに投入、チキンの肉汁が流れないように休ませている間、グレイビーを作る。チキンを焼いたトレイからニンジンの葉っぱを取り除き、葛でとろみを付ける。芋のゆで汁で伸ばして首だとかはざるで漉す。アンチョビにんにくローズマリーバターにバルサミコ酢でアブラナ科の葉っぱをブランチしたのち炒めつけ、完成。

デザートはイブズ・プディング。リンゴとプラム、マルメロをバターと砂糖で煮て、スポンジ生地をかぶして焼く。スパイスとカルバドスで香りを付けたマスカルポーネで食べる。モンマスのラファニーコーヒーで締めくくる頃にはテレビは「ラブ・アクチュアリー」みたいな分りやすいチーズと、お年寄りとぼくみたいな一部の映画ファンのために古い映画をやっている。

明日はボクシング・デー。

2007年12月24日月曜日

セントポールでキャロル

ロンドンでクリスマスを迎えるのは10年ぶりである。毎年妻の実家に行くのが通例なのだが、今年は猫もいるし、パリに行くより電車賃が高い上に、電車の工事で片道1時間半の距離を5回も乗り換えないと辿り着けないことが発覚したので、おとなしくロンドンに残ることにしたのだ。せっかくロンドンに残るので、ツリーも買ったし、ケーキも焼いたし、ローストチキンでディナーである。イヴの今日、すべきことはミンスパイという伝統的なお菓子を焼くことと、スタフィング(まあ詰め物、ですわね)を準備しておくことだ。ミンスパイは妻の担当、ペイストリから全部手作りである。ミンスミートという、かつては肉が入っていたいためこの呼び名が残っているが、基本的にはドライフルーツを酒と油脂で浸け込んでおいたものを餡にして、ペイストリで包む。うちはスペルトという古代品種の全粒粉を混ぜる。ぼくがパンを焼くときに使っている粉だ。スタフィングは紫タマネギをゆっくり炒めて、豚の挽肉に栗とドライフルーツを混ぜる。クランベリー、ブルーベリー、スグリなんかも入れて、ローストポテトはガチョウの脂でローズマリー、ニンニク、レモンとオレンジの皮も混ぜ込んで焼くのだが、芋の下茹では今日中にしておく。

ロンドンでクリスマスを迎えるのは10年ぶりである。毎年妻の実家に行くのが通例なのだが、今年は猫もいるし、パリに行くより電車賃が高い上に、電車の工事で片道1時間半の距離を5回も乗り換えないと辿り着けないことが発覚したので、おとなしくロンドンに残ることにしたのだ。せっかくロンドンに残るので、ツリーも買ったし、ケーキも焼いたし、ローストチキンでディナーである。イヴの今日、すべきことはミンスパイという伝統的なお菓子を焼くことと、スタフィング(まあ詰め物、ですわね)を準備しておくことだ。ミンスパイは妻の担当、ペイストリから全部手作りである。ミンスミートという、かつては肉が入っていたいためこの呼び名が残っているが、基本的にはドライフルーツを酒と油脂で浸け込んでおいたものを餡にして、ペイストリで包む。うちはスペルトという古代品種の全粒粉を混ぜる。ぼくがパンを焼くときに使っている粉だ。スタフィングは紫タマネギをゆっくり炒めて、豚の挽肉に栗とドライフルーツを混ぜる。クランベリー、ブルーベリー、スグリなんかも入れて、ローストポテトはガチョウの脂でローズマリー、ニンニク、レモンとオレンジの皮も混ぜ込んで焼くのだが、芋の下茹では今日中にしておく。

これを午前中までになんとか終わらせて、午後4時から開始のキャロルサービスというのに行ってみた。ウェストミンスター寺院も候補地ではあったのだが、なんとなくセントポールに行ってみたいかな、程度の理由。入れるかどうかは、行ってみないと分らなかったのだが、セントポールを半周する程度の位置に並べたので、それほど待たずに入れた。何しろ、教会での行事なので予約できないのだ。賛美歌や朗読で構成されており、パイプオルガンも鳩尾に響く。荘厳な空気の中、1時間強のサービスは厳かに終わる。

ちなみに、イギリスで伝統的とされているクリスマスというのは、ヴィクトリア王朝期の前半に<トレンディだった>過ごし方なんだそうである。それこそ七面鳥を食べるとか、ツリーを飾るみたいのは1843年刊、チャールズ・ディケンズの「クリスマス・キャロル」に出てくるのだが、これは当時の流行だったのだ。本の刊行をきっかけに、そうした過ごし方がもう爆発的に流行った。まあ100年以上続いてれば、立派に伝統だろうけども。

さて、うちはそれほど伝統には則らない。ガチョウのローストは、家の家計では現実的でない。でもちゃんと臓物も取ってあるサトン・フーという地域の原っぱで放し飼いにされているチキンだ。(サトン・フーはサフォーク地方、6、7世紀のアングロサクソンの墓場が見つかっている、ちょっと有名な地方である。)フダンソウ、黒キャベツ、ビーツの葉などを炒めでディナーに添えるのだが、アンチョビとローズマリー、唐辛子ににんにく3カケをバターに練り込んだものにバルサミコ酢である。皮の黒いにんじん、黄色いにんじんなどをマリスパイパーという品種のジャガイモと一緒に茹でて、先刻のローストポテトにしちゃうのだ。といった感じで、明日のお昼はご近所の猫仲間も食べにくるミンスパイとアッサム茶。

2007年12月23日日曜日

ダナ・ウィルソンのぬいぐるみ

あまりに不細工なぬいぐるみなので気に入ってしまった。最近は不細工なぬいぐるみというのが流行りらしく、ハビタでもクリスチャン・ラクロワのデザインによるぬいぐるみを出していたり、UGLYDOLLというブランドも出ていたりするくらいである。(ちなみにぼくが好きなのはBABOというキャラクター。かばんに付けてます)

あまりに不細工なぬいぐるみなので気に入ってしまった。最近は不細工なぬいぐるみというのが流行りらしく、ハビタでもクリスチャン・ラクロワのデザインによるぬいぐるみを出していたり、UGLYDOLLというブランドも出ていたりするくらいである。(ちなみにぼくが好きなのはBABOというキャラクター。かばんに付けてます)

家から歩いて15分、ロンドン市内にあって一つの村を形成しているクラウチエンドにIndishというお店がある。有り体に言ってしまえばインテリア雑貨店だが、一癖も二癖もあるものが置いてある。そこで初めて見かけたのがダナ・ウィルソンのぬいぐるみだ。この人のイマジネーションはただ者ではないと思う。コベント・ガーデンの靴屋さんでも「これは見覚えが」という不細工なぬいぶるみが靴に混ざってディスプレイしてあり、近づいて見てみると、やはりダナ・ウィルソンだった。ちょっと宇宙の生物っぽいデフォルメだったり、微生物っぽい形相のものまであるが、文句なくかわいい。しかもそのほとんどが手編みである。

ぼくはちょっとだけ編み物が好きで、亡くなった義母とも一緒にマフラーを作ったこともあるが、イギリスの編み方は、ぼくが知っている編み方とかなり違う。義母はぼくの日本式の編み方を見て「左手をたくさん使うのね」と、鉛筆持ちの右手で編むイギリス式を教えてくれたが、すっかり忘れてしまった。友だちにも「気がつくと夜中まで編んじゃうのよね」という人がいる。最近、山に引っ越した友だちにもマフラーやコースターを作ってもらったこともある。編み物、旬なのかしら。

2007年12月22日土曜日

語彙を増やして募金活動

dff.jpみたいのはできるだけ頻繁にクリックするようにしてるのだが、やってるうちになんとなくこれが「義務」になってくる。CHINTAIの「50クリックで栄養食4食分」みたいのだと、まだ具体的に結果が掴みやすいものもあるが、機械的にクリックしている自分に気づいたりもする。

dff.jpみたいのはできるだけ頻繁にクリックするようにしてるのだが、やってるうちになんとなくこれが「義務」になってくる。CHINTAIの「50クリックで栄養食4食分」みたいのだと、まだ具体的に結果が掴みやすいものもあるが、機械的にクリックしている自分に気づいたりもする。

そこで4択の中から正しい意味を当てると20gのお米を寄付する、FreeRiceというこのサイト。英語の勉強にもなって募金もできちゃう。どうってことないアイディアのようだが、これはかなり天才の閃きだと思う。けっこう難しい単語もいっぱい出てくる。知らなかった言葉もたくさんある。しかもちゃんと正解率が上がるにつれ、難易度も上がっていく。中学高校で習うレベルの語彙だと、レベル10くらいだろうか。今のところ自己ベストはレベル42である。目指すぜ、更に高得点。

2007年12月21日金曜日

グリニッジの別の顔

冬至である。今日は、一年のうちで最も昼間の時間が短い。昨日はThe Politikのライブで、懐かしい友だちとエレファント&カースルのクラブで踊ってきたこともあって、ちょいと眠い。ベンベ・セグエは相変わらずかわいくて、遅くまでハシャギすぎた。昼間が一番短い日に明るくなるまで寝てるなんてちょっぴり損したような気にもなりつつ、クラブは楽しかったし、古い友だちにも会えたし、一期一会もあったし、気分は上々である。

冬至である。今日は、一年のうちで最も昼間の時間が短い。昨日はThe Politikのライブで、懐かしい友だちとエレファント&カースルのクラブで踊ってきたこともあって、ちょいと眠い。ベンベ・セグエは相変わらずかわいくて、遅くまでハシャギすぎた。昼間が一番短い日に明るくなるまで寝てるなんてちょっぴり損したような気にもなりつつ、クラブは楽しかったし、古い友だちにも会えたし、一期一会もあったし、気分は上々である。

それはともかくこの時期のロンドン、所謂ひとつの日没は午後4時前である。日本の最北端、稚内は北緯45度、ロンドンは51度。と聞くとロンドンはさぞや寒いところなのかと思われるかもしれないが、雪も少ないし、おそらく北関東くらいの気候に近いのではなかろうかと思う。ここら辺は、満潮と干潮を一日に2回もたらすメキシコ湾流様様である。ありがとう、貿易風。 で、冬至に因んでグリニッジである。画像は海軍士官学校の近くにある教会と「The Queen's Room(女王の部屋、ですな)」で撮影したものだ。光の入り方一つで、雰囲気はガラリと変わる、標準時のグリニッジ。

で、冬至に因んでグリニッジである。画像は海軍士官学校の近くにある教会と「The Queen's Room(女王の部屋、ですな)」で撮影したものだ。光の入り方一つで、雰囲気はガラリと変わる、標準時のグリニッジ。

2007年12月20日木曜日

皇太子の映画館ではなく

プリンス・チャールズという名前の映画館。皇太子とは、実は

プリンス・チャールズという名前の映画館。皇太子とは、実は

全く何の関係もないらしい。というか、どこからもスポンサーされていない。公共事業だとか、宝くじの収益でアートに投資するというHeritage Lottery Fundだとか、そういうところとは無縁なわけだ。本当の意味でのインディペンデントの映画館としては、プリンス・チャールズはイギリスでも唯一だそうである。一般館で「しまったー、見逃したー、もう終わってるー」という作品は、ここで安く観れるので、たまに利用している。

ここは所謂、二番館というやつである。「ああ、懐かしの池袋文芸座」的なノリだろうか。賞味期限は切れていないが、初公開からやや時間の経っているタイトルが主に上映されている。しかも、日替わりで一日に4本程度の作品。会員制ではないが、入場料はメンバーであるか否か、平日か夜間などで大きく変わる。それでも週末の晩など一番高くても4.5ポンド、まあ1000円ですわね。ぼくがロンドンに住み始めた1993年には1ポンド50ペンスで映画が観れた。今でもメンバーになって、月〜木の昼間の回ならこの値段である。情報誌の値段が10年で2倍になるなど、平均で年に3%のインフレを続けているイギリスでこの値段は驚異的である。場所は有名なレスタースクエアの外れ、中華街との境界線当りに位置するが、この区域にある普通の映画館は12ポンドから17ポンドくらいの入場料だ。映画観るのに、4000円かよ。

ちなみに今回プリンス・チャールズで観たのはジュリー・デルピー監督、脚本、主演、編集、音楽という「Two Days in Paris」である。「デルピーさん、マルチだねえ」というのは抜きにしても、要所要所はけっこう面白かった。

2007年12月19日水曜日

ジュースはダスキン

お掃除用具の会社ではなく、カンタベリーという大司教のいる街の近くにあるリンゴの農園の名前なわけで。ミカンの採れないイギリスではフードマイレージ/カーボンフットプリント的な面などでオレンジジュースはなるべく控えるとして、ジュースは「リンゴのおいしいイギリスでこそやっぱりアップルジュース」、というものである。この、カンタベリーというのはケントという地方にあるのだが、ケントはロンドンから一番近くに生産農家のある区域のひとつである。それに、ダスキンのジュースはスーパーのパック入りのと違って熱処理も過度な殺菌もされていない。それでスーパーのものと変わらない値段。大体、ダスキンのジュースよりおいしいジュースは、ぼくは知らない。

お掃除用具の会社ではなく、カンタベリーという大司教のいる街の近くにあるリンゴの農園の名前なわけで。ミカンの採れないイギリスではフードマイレージ/カーボンフットプリント的な面などでオレンジジュースはなるべく控えるとして、ジュースは「リンゴのおいしいイギリスでこそやっぱりアップルジュース」、というものである。この、カンタベリーというのはケントという地方にあるのだが、ケントはロンドンから一番近くに生産農家のある区域のひとつである。それに、ダスキンのジュースはスーパーのパック入りのと違って熱処理も過度な殺菌もされていない。それでスーパーのものと変わらない値段。大体、ダスキンのジュースよりおいしいジュースは、ぼくは知らない。

リンゴにはいろんな種類があるが、イギリスで最も人気な品種のひとつはコックスだろう。イギリスのリンゴは日本のそれと比べて小振りで、おやつで丸ごと一個食べられちゃうくらいのちょうどいい大きさ。日本の(紅玉以外は)甘いもの一辺倒的な傾向と異なり、酸味のほどよいものが人気のようである。コックスは特に、日本の品種であれに近いものはちょっと思いつかないという甘み、酸味とも独特なもので、ロンドンに住んでいたことのある日本の友だちからのリクエストで一度日本に密輸したこともあるくらいである。

ブラムリーという、調理にしか使えない(生では食べられない)リンゴなんてのもある。皮は緑で、あれを真顔で食べられる人がいたら見てみたい的に、生だと酸っぱい。これまた隠れファンの多い伝統的なイギリスのデザート「アップルクランブル」というのはこれで作る。豚肉のソテーに添えるソースがリンゴなのだが、これもブラムリー。 で、ぼくが一番気に入っているのは、エグルモント・ラセットという茶色いリンゴである。1872年には記録に現れ始める比較的古い品種だが、見た目も味も、ちょっと梨っぽい。ラセットというのは茶色のシェードのひとつで、エグルモントというのはヴィクトリア王朝期の植物学者でもあった開発者のエグルモント卿に因む。ゴールデンデリシャスはアメリカのものだったり、そもそもニュージーランド産でイギリスでも国内生産が盛んになってきているロイヤル・ガーラなんてものもあったりするが、ダスキンのジュースはここら辺の種類はすべて網羅している。そして見事に、それぞれの品種の味がする。ちなみにゴールデンデリシャスは食べてもおいしいものではないと思っていたが、ダスキンのジュースなら飲める。

で、ぼくが一番気に入っているのは、エグルモント・ラセットという茶色いリンゴである。1872年には記録に現れ始める比較的古い品種だが、見た目も味も、ちょっと梨っぽい。ラセットというのは茶色のシェードのひとつで、エグルモントというのはヴィクトリア王朝期の植物学者でもあった開発者のエグルモント卿に因む。ゴールデンデリシャスはアメリカのものだったり、そもそもニュージーランド産でイギリスでも国内生産が盛んになってきているロイヤル・ガーラなんてものもあったりするが、ダスキンのジュースはここら辺の種類はすべて網羅している。そして見事に、それぞれの品種の味がする。ちなみにゴールデンデリシャスは食べてもおいしいものではないと思っていたが、ダスキンのジュースなら飲める。

ちなみに、ぼくはダスキンのジュースを良く行く自然食品店で買っている。道を挟んで反対側の八百屋さんでも売ってるのだが、自然食品店のほうが若干安かったりも、するわけで。

2007年12月18日火曜日

テレビなのに「ファニー・ヒル」

まさかこれがテレビ化されるとは思わなかった。正式タイトル「Memoirs of a Woman of Pleasure」、1748年に出版された文学作品だが、ちょっと曰く付き。作者はジョン・クリーランド、通称は主人公の名前から取られた「ファニー・ヒル」である。

まさかこれがテレビ化されるとは思わなかった。正式タイトル「Memoirs of a Woman of Pleasure」、1748年に出版された文学作品だが、ちょっと曰く付き。作者はジョン・クリーランド、通称は主人公の名前から取られた「ファニー・ヒル」である。

で、初手から隠語というやつで恐縮なのだが、イギリス英語では女性器をファニーという。勘のいい人はピンと来たであろう語源であるが、この作品にあやかって、なのである。アメリカ英語では、カタカナで言うウェストバッグのことをファニーパックというが、イギリス人が聞いたら赤面ものである。ちなみに、イギリス英語のウェストバッグはバムバッグ(おケツバッグ、くらいの意味ですな)という。概念的にはどっちもどっちのような気は、しないでもない。

で、また話が飛ぶようだが、アンドリュー・デイヴィスの名前は知らなくとも、コリン・ファースの「高慢と偏見」は知っている人も多いのではないだろうか(「ブリジット・ジョーンズの日記」は、これを観ていた作者のヘレン・フィールディングが元にした、という作品である)。BBCが1995年に制作したミニシリーズだが、この脚本家がアンドリュー・デイヴィスなのだ。いつも質の高い脚本を提供してきているデイヴィスだが、最新作が「ファニー・ヒル」である。チャールズ・ディケンズ、ジェイン・オースティンなど、古典のテレビ化では、この人の右に出る人はいない。テレビ版の「エマ」はグウィネス・パルトロウ版の数百倍くらいはいい出来だと個人的には思っているのだが、このテレビ版の脚本もアンドリュー・デイヴィス。ちなみに主演は(作り物っぽくなってしまう前の)ケイト・ベッキンセイル、当時から堅牢な演技だったサマンサ・モートン。日本語版は出ていないようであるが、機会があったら、ぜひ。

ところでこのBBC製作「ファニー・ヒル」、ことに及んでいるシーンがかなりグラフィックに映し出されている。放映時間も午後の9時である。おいおいおい、子供も観ちゃわないかい?そりゃ確かに、フランスではテレビで「愛のコリーダ」が放送されたりするけどさ(夜中とはいえ、フランスってすげえ国だなあ)。

2007年12月17日月曜日

幸か不幸か、オーディオ癖

まったくオタクな話で恐縮なのだが、父がオーディオに凝るタイプの人である。おかげで子供の頃からいい音でレコードを聴くという環境に恵まれていた。ロマン派のクラシックと、王道系ジャズを好む父が長く使っていたのは以下のシステムだ。まずテクニクスのターンテーブル、デノン(当時はデンオンという社名だった。ぼくは今でもデノンという社名に馴染めない)103という当時のFM局のほとんどがコレというMCカートリッジの後継機種にヤマハのプリアンプ、山水のメインアンプ、スピーカーはなんとJBLの4320筐体に4333Bのウーファーを積んだもの。ちなみに、テープはTEACのオープンリールである。これはしかし、今考えると大胆な構成である。骨太の入り口と出口だが、制御部が華奢だ。カタチ的には、逆ブロントサウルスとでもいったところか?父が意識的にそうしたのかどうかは分らない。しかしこの組み合わせが、父のかけるシューベルト、オスカー・ピーターソンなんかには実に僥倖というものだったのだ。全部が骨太な構成だった場合、下手したら「聞け、この野郎」的な出音だったところだろうが、ヤマハ=山水でフィルタされたMJQはミルト・ジャクソンのペダルまで聞こえてきそうな柔らかさ。真空管でこそなかったが、山水のパワーアンプの音を知っている人は、今ではもう少ないのではないだろうか。

まったくオタクな話で恐縮なのだが、父がオーディオに凝るタイプの人である。おかげで子供の頃からいい音でレコードを聴くという環境に恵まれていた。ロマン派のクラシックと、王道系ジャズを好む父が長く使っていたのは以下のシステムだ。まずテクニクスのターンテーブル、デノン(当時はデンオンという社名だった。ぼくは今でもデノンという社名に馴染めない)103という当時のFM局のほとんどがコレというMCカートリッジの後継機種にヤマハのプリアンプ、山水のメインアンプ、スピーカーはなんとJBLの4320筐体に4333Bのウーファーを積んだもの。ちなみに、テープはTEACのオープンリールである。これはしかし、今考えると大胆な構成である。骨太の入り口と出口だが、制御部が華奢だ。カタチ的には、逆ブロントサウルスとでもいったところか?父が意識的にそうしたのかどうかは分らない。しかしこの組み合わせが、父のかけるシューベルト、オスカー・ピーターソンなんかには実に僥倖というものだったのだ。全部が骨太な構成だった場合、下手したら「聞け、この野郎」的な出音だったところだろうが、ヤマハ=山水でフィルタされたMJQはミルト・ジャクソンのペダルまで聞こえてきそうな柔らかさ。真空管でこそなかったが、山水のパワーアンプの音を知っている人は、今ではもう少ないのではないだろうか。

そんな感じでずっとオーディオには興味があるのだが、現在はiPodを電波で飛ばし、それをヴィンテージのレシーバーで受ける、というシステムである。しかもモノラル。Bang & OlufsenのBeomaster 700という1960年代後半に制作されていた機種なのだが、これも実に「出会い」があった。

青山に、and upというお店がある。ぼくはこのお店のことを2004年に英語メディア(WIREDの記事)で知った。「東京に、iPodとアナログを融合させたオーディオショップがある」と聞いては、行かない訳にはいかない。ちょっとお店があるようには見えない2階、古いMacと古いオーディオ。トランスミッターから飛ばされた電波を受信して、真空管ラジオがiPodの音楽をかけている。天才である。この組み合わせを思いついたところで、既にオーナーの勝利である。日本にいる間は、ほとんど通うように出入りしていた。といった感じで、栄田さん、お元気ですか?で、2006年の春に行ったand upで、ぼくはB&Oに出会ってしまったのだ。「聞いてみます?」と気さくに手持ちのiPodを試聴させてくれた店員さん。オーバーホールされて、新品のときよりも出音が太くなっているBeomaster 700で聞くバーデン・パウエル。気がついたら口が「これください」と言っていた。この機種のことはそれまで全く知らなかったのだが、調べてみると中々の逸品だったことが分る。その後のB&Oのデザイン性を決定することになった建築家ヘニング・モルデンハウアー設計による量産型トランジスタとしては当時画期的だった900のモノラル版。全くの幸運だった。

友だちからも道楽が過ぎると罵られたが、家にいるときの音楽の聞き方としてはもう、これ以上はない。はっきり言ってサイコーである。壊れるまで使い続けてやるけんね。

2007年12月16日日曜日

ロスコー部屋

この部屋の空気の重さを文章で伝えられるだろうか、書く前から疑いがある。「息苦しい」とかではない。静謐な、神々しい時間。ちなみにこの部屋だが、本当はもっと暗い。シャッターが数秒に及ぶ長時間露光なので白っぽく見えるが、実際は手探り寸前の暗さである。この暗さには理由がある。作者の希望で、極端な暗さにしてあるのだ。この暗さの中で、数十センチ手前から一点一点見るのが、作者の求める鑑賞方法なのだ。

この部屋の空気の重さを文章で伝えられるだろうか、書く前から疑いがある。「息苦しい」とかではない。静謐な、神々しい時間。ちなみにこの部屋だが、本当はもっと暗い。シャッターが数秒に及ぶ長時間露光なので白っぽく見えるが、実際は手探り寸前の暗さである。この暗さには理由がある。作者の希望で、極端な暗さにしてあるのだ。この暗さの中で、数十センチ手前から一点一点見るのが、作者の求める鑑賞方法なのだ。

この、巨大な紅のキャンバスの一連は、現在テートモダンに常設されている。元はテートギャラリー(現テートブリテン)に作者本人から寄贈されたものだ。1970年2月25日、この9点の絵がロンドンに到着した数時間前に、作者はニューヨークのスタジオのバスルームで遺体となって発見されている。自殺だった。たとえば、「ひまわり」とゴッホの自殺を切り離して考えることが困難なように、この絵もまた、作者の行く末を抜きには語れない。

マーカス・ロスコヴィッツは帝政ロシア時代の1903年、現在ラトヴィア領のダヴィンスクに生まれている。ユダヤ人迫害から逃れるため、10歳で家族共々オレゴン州ポートランドに渡るが、渡米後すぐ薬剤師だった父が急死したため、苦学してイェイル大学の奨学金を得る。奨学金でまかなえない経済的なサポートを得るためアーティストとしての仕事を得て、マーク・ロスコーとして生まれ変わったのが1923年である。初期はニーチェの影響、シュルレアリスムへの傾倒なども見られたが、戦後すぐには抽象表現主義の騎手として名声を得始める。1954年から57年までの3年間で、ロスコーの絵は文字通り3倍以上の価格で取引されるようになり、50代半ばのアーティストは、まさしく絶頂期にあった。1958年、ミース・ファン・デル・ローエとフィリップ・ジョンソンの設計によるシーグラムビル内、「フォー・シーズンズ」レストランの壁画制作をロスコーは委嘱されている。今の価値でいう、数十億円というギャラだ。これまでのキャリアで、最大の挑戦である。マンハッタン全体が、この当代一のアメリカ画家の作品に目を見張ることになるのだ。着々と出来上がりつつある作品。ロスコーの、それまでの明るい色調と異なり、クリムゾンと黒を基調とした30点に及ぶ暗い絵の大群に、シーグラムは難色を示す。見る者にも、自分が経験した宗教的な恍惚を感じて欲しいと言っていたロスコー。アメリカの物質主義そのものに、大きな猜疑心のあったロスコー。またジャンクフードを好み、グルメに敵対心もあったロスコーは、そんな「金持ちが見せびらかしのために行くようなレストランなんかに俺の絵は飾らせない」と、あっさりその仕事を降りる。

正直、ぼくはロスコーの絵に一目惚れしたのだろうか?答えは、おそらく「ノー」だ。デュシャンのユーモア、ウォーホルのポップには、理屈抜きに飛びついた。ロスコーはどうか。学芸員の友だちとも話した覚えがあるが、ぼくもまた、世の中に多く存在するであろうと思われる「ロスコー?あの赤い絵のポスターの人?」だったのだ。

あの、テートの暗い部屋にある赤のロスコーは、9点揃ってひとつである。が、中から1点だけを選ぶとしたら、ぼくは入って右のやや小型の1点にすると思う(小型と言っても、幅は3メートル近くある)。なぜその1点にだけ特別に惹かれるのか、すぐには分らなかった。何度となく通ううちに分ってきたのだが、この絵だけ左右非対称だったのだ。そしてそれは、赤のシェイドがすべて網羅されている,赤だけの絵だったのだ。抽象表現主義の墓場。行き止まり。柱にかけられたヴェール?入口なのか、出口なのか。この暗さは、見る者を閉め出そうとしているのか、それとも、包み込んでいるのか。剣奴か。寂滅か。

アートは、現在を映し出すメディアだと言う。ロスコーの赤は現在を象徴しているのではない。ロスコーの赤は、永遠を象徴しているのだ。テートのロスコー部屋は、作者が自らに捧げた霊廟だったのだ。

2007年12月15日土曜日

末はジュゴンかマナティーか

ジャイルス、アムス、Soil & "Pimp" Sessions

太っ腹というかなんというか。2ヶ月以上のブランクをへて、11月13日にアップされていたジャイルス・ピーターソンのポッドキャスト。Soil & "Pimp" SessionsのK-SWISSアムステルダムでの店内ライブのレコーディングだ。しかも、なんと全編。

太っ腹というかなんというか。2ヶ月以上のブランクをへて、11月13日にアップされていたジャイルス・ピーターソンのポッドキャスト。Soil & "Pimp" SessionsのK-SWISSアムステルダムでの店内ライブのレコーディングだ。しかも、なんと全編。

ラッキーにもBBCでサウンドエンジニアをやっている友だちが、今年のElectric Promsでのジェイミー・カラムとのジョイントライブのレコーディングを担当したそうだ。この間メールが来て、いたく感動していた。(オフレコ。「なんだよ。レコーディングしたんだったら呼んでくれよ。」)普段は物腰の柔らかいジェイミー・カラムだが、すっかりSoil社長のアジテーションに触発されて「お調子ぶっこいて(意訳)」いたそうだ。ブルース、ジャズ好きの、その友だち。さっそくジャイルスのBrownswoodから出ているCDを送ってあげた。

2007年12月14日金曜日

放し飼いでお願いします

ぼくがロンドンに来てすぐの頃は、「卵は生では食べないでください」が当たり前だった。<朝ご飯に生卵>という習慣はイギリスにはないので、それまではそれほど話題にもならなかったのかもしれないが、サルモネラだとかってやつだろうか、卵如きでこんなにすごいことになるのか?的な激しい食あたり。

ぼくがロンドンに来てすぐの頃は、「卵は生では食べないでください」が当たり前だった。<朝ご飯に生卵>という習慣はイギリスにはないので、それまではそれほど話題にもならなかったのかもしれないが、サルモネラだとかってやつだろうか、卵如きでこんなにすごいことになるのか?的な激しい食あたり。

それでもその後、衛生面ではメレンゲだとか「生で消費する可能性のあるものは、お気をつけ下さい」くらいのことは保険局も言っていることが分ってきた。でも、気をつけるって、何をだ?日本には生で食べられない卵なんて売ってないぞ?90年代も半ばに入ると環境面での論議も言われるようになってきて、卵にもいろいろ種類があることが分ってきた。

養鶏場の卵と、放し飼いの卵で、大きな違いあるのだ。イギリスの卵は、一部の例外を除いてすべて茶色である。違いは殻の色ではない。Barn Eggというのがヤバい卵で、Free Range Eggという、放し飼いの鶏が産んだ卵なら大丈夫なのだ。しかし話は、食あたりだけではない。鶏に一生羽を広げさせない、外に一歩も出さない生産者がヤバいのである。

そこでこのfree range reviewである。リバー・コテッジでもchicken out!というキャンペーンを展開中だが、9月に食べに行ったとき、「第二の人生チキン」という養鶏場から救ってきて、放し飼いにしてきっちり大きく育てた上で食卓に、というものを提供していた。シェフが見せてくれたのだが、そのちきんは小型の七面鳥くらいの大きさだった。

というわけで、ぼくはBarn Eggは買わない。養鶏場を、儲けさせてはいけないのだ。放し飼いの卵で、以後食あたりしたこともないし。鶏肉にもこの原則を適用している。ベジタリアンになる勇気はまだないが、動物を殺さなければならないなら、いい人生を送った動物を食したいと思う。

2007年12月13日木曜日

ものすごく忘れられない画像-ピーター・ヒュージャー展

トラファルガー広場から、威圧的なことこの上ない門をくぐってバッキンガム宮殿まで伸びるのが、「ザ・マル」という名前の大通りである。この道の、知らなければ見逃しちゃいそうな入り口をもって、ICAは佇んでいる。

トラファルガー広場から、威圧的なことこの上ない門をくぐってバッキンガム宮殿まで伸びるのが、「ザ・マル」という名前の大通りである。この道の、知らなければ見逃しちゃいそうな入り口をもって、ICAは佇んでいる。

ICAは<現代芸術協会>的な意味合いだが、ギャラリーのみならず映画館があったり、(ぼくもDJしたことがあるけど)クラブナイトも開かれていたりする。パゾリーニの「ソドム」もここでしか上映されなかったし、日本のキモオタに焦点を当てた展覧会が開かれるなど、ちょっと心に引っ掻きキズを残すようなカッティングエッジさが売りだ。

今月始まったのはピーター・ヒュージャー展。英国内では始めての回顧展だそうである。ヒュージャーがどれほど日本で知られているのかは分らないが、ぼくがまだ日本にいたときは聞いたこともなかった名前だ。多くは白黒の写真で知られる写真家だが、ぼくがヒュージャーのことを知った頃には、ヒュージャーはとっくの昔にエイズによる合併症で亡くなっていた。1987年のことだ。被写体にはニューヨークのアートシーンに見るセレブ、家畜、ヌードが多い。ウォーホル映画に多数出演しているキャンディ・ダーリンの死床。ナン・ゴールディンも、もっとも影響を受けたのはヒュージャーだと公言しているそうである。 久しぶりに足を運んだザ・マルのプラタナスは、ここ数日の寒波ですっかりハゲ坊主になっている。路面は凍結している。東京近郊の育ちだからかもしれないが、凍った道を歩くのには、慣れていない。さて、相変わらず見逃しちゃいそうなICAにて見るはヒュージャーだが、威風堂々たるシャーペイのポートレイトもさることながら、一番気に入ったのは75年に撮影されたスーザン・ソンタグである。なにがそうさせるのかは分らない。が、ぼくはこの写真の前で下手したら10分くらい立ち止まっていたのではないだろうか、恐ろしく目を引きつける写真だと思う。解説にはinsoucianceとあるが、これが無頓着か?シーンの構築に貢献したという自負は、この視線には現れていないのか?「よそ者」のニューヨーカーを、内部からえぐり、見つめているからこそ、天井があれほど遠い場所にあるのではないのか?

久しぶりに足を運んだザ・マルのプラタナスは、ここ数日の寒波ですっかりハゲ坊主になっている。路面は凍結している。東京近郊の育ちだからかもしれないが、凍った道を歩くのには、慣れていない。さて、相変わらず見逃しちゃいそうなICAにて見るはヒュージャーだが、威風堂々たるシャーペイのポートレイトもさることながら、一番気に入ったのは75年に撮影されたスーザン・ソンタグである。なにがそうさせるのかは分らない。が、ぼくはこの写真の前で下手したら10分くらい立ち止まっていたのではないだろうか、恐ろしく目を引きつける写真だと思う。解説にはinsoucianceとあるが、これが無頓着か?シーンの構築に貢献したという自負は、この視線には現れていないのか?「よそ者」のニューヨーカーを、内部からえぐり、見つめているからこそ、天井があれほど遠い場所にあるのではないのか?

という感じでピーター・ヒュージャー。生と死のポートレイト。2008年1月27日まで開催。

2007年12月12日水曜日

古い映画を観よう:その2−内田吐夢「血槍富士」

BFIのレトロスペクティヴ、2007年12月はジョーゼフ・L・マンキウィッツと内田吐夢である。前者作品で先日やっと観れたのが「イヴの総て」ということになるが、その他の目玉は「クレオパトラ」、「ジュリアス・シーザー」、「スルース」なんかである。内田作品では「大菩薩峠」三部作が、やはり焦点だろうか。

内田吐夢について、ぼくは何を知っていたのだろう?東映の監督?満州映画の重鎮?ややアメリカかぶれっぽい芸名だよね、みたいな偏見さえあった。

「血槍富士」は、満州から戻った内田吐夢が戦後復帰第一作として小津安二郎、伊藤大輔らの参加を得て完成させた。そう聞くと、なるほど子供の描き方などは至極小津的だ。大筋はコメディとして進むが、ものすごく意外な結末。この映画を観て思い出したのは山中貞雄の「丹下左膳余話 百萬両の壺」だ。造りがものすごく、戦前のチャンバラ的である。

とはいいつつ、他の監督作品を彷彿とさせるばかりではない。この映画には。<これだけで一つのジャンル>とでもいうべきオリジナリティに溢れている。デイヴィッド・シップマンは「内田は溝口、衣笠並みの巨匠だ」と言っているし、マックス・テシエも賞賛に惜しみない。

といった感じで、今月も触発されまくり倒している。「浪花の恋の物語」だとか「飢餓海峡」の上映もある。じゃまた、行ってきます。

ちなみに、今月のBFIだがややお子様向けだが子供向けだけではない企画に、ティム・バートンもある。しかし毎月痛いとこ突いてくるね、BFI。

2007年12月11日火曜日

全家庭に風力発電を

2020年までに風力発電だけでイギリスの全家庭に電力供給を実現させるという法案を政府が発表した。

33ギガワットを7000基の沖設置型風力タービンで発電させようという、なかなか壮大な構想である。発表時の保守党の上級長官の言葉が振るっている。「イギリスは島国ですから、風なら十分あります」。知能程度の高くない人向けに噛み砕いたんだろうか。

出る方面から出て当然かもしれないという懸念は「景観を損ねる」である。先日の弓形風力発電が実現すればそんなこともないかもしれないが、ハードルは高そうだ。

BWEA(英国風力エネルギー協会)によると、2007年度でイギリスの風力発電による電力供給率は1.65%である。ドイツの10%に比べると、かなり低い。

いずれにせよ、「いい動き」だとは思う。残り13年、ぜひ実現してもらいたいものである。

2007年12月10日月曜日

最後のナイジェラ

10回という、料理番組にしては例外的に長いほぼ1クールの「Nigella Express」は9月から放映開始、BBC2で毎週火曜日午後8時半から放映されていた。

Express、「特急」ということで、根幹は育ちのいいお母さんが「ほーうら、こんなに簡単」という料理の時短アイディアをたくさん披露するという趣旨なのだが、まー、もう、こんなに笑える番組はめったにない。

ナイジェラ・ローソンが知られるようになったのは(「おうち女神になる方法」くらいの意味であるが)「How to be a Domestic Goddess」という著作を上梓したの2000年後期である。タイトルは冗談のつもりだったらしいが、すっかりメディアに<インテリ巨乳テレビシェフ>に仕立て上げられてしまった。

だって「わざとやってんでしょ?それ」というものすごい思わせぶりな仕草、言葉遣いなのだ。数年前から時折いろいろなシリーズを展開しているが、どれを取ってもあくまでセクシー路線。

今回終了してしまったNigella Expressでのハイライトは、レモンを搾りながらの「I like a bit of impaling.」である。英語のimpaleとは、「先の尖ったもので突き刺す、身動きできなくする」みたいなことを意味する。午後8時半のゴールデンに何を言い出しやがるんだか、まったく、である。しかもその流し目は何よ,お母さん。

手つきは危なっかしいし、出来合いのものを混ぜるだけのアイディアが多く、時間はかからないが、家計を守る主婦の気持ちは、このお金持ちの美人母さんには全く分っていない。義姉や姪は「ムカついて観てられない」と憤慨していたが、料理番組だと思って観ちゃうからいけないのだ。再び断言させてもらうが、Nigella Expressは「お笑い」なのである。

2007年12月9日日曜日

行きつけの店だなんて烏滸がましいが

メルローズ&モーガン。デリの奥がカフェになっている。一口で言って、ものすごく気に入っている。プリムローズ・ヒルに向かうには、カムデンからマーケットをかわして運河沿いをロンドン動物園側に歩くというルートをいつも使っているのだが、運河をそれてすぐにメルローズ&モーガンはある。吹き抜けになっていて、ボルトで吊るした棚に、理路整然と並べられたコーヒー、ジャム、チャツネの類い。お店の中央にはおそらくフランス製であろうアンティークの長テーブルが横たわる。入ってすぐには米,野菜なども置いてあるし、木箱に並べられたワインといい、デリカウンタに並べられたタルトの類いといい、ものすごくインスパイアされる。

モンマスコーヒーも置いてあるし、尊敬しているヒュー・ファーンリー=ウィティンストールのリヴァー・コテッジのヨーグルトもあれば、スペインものはブリンディサである。取り揃えてあるものに気取りがなくて、ちゃんと厳選されたいいものだというところがサイコーである。

それはともかく、なによりも建築物として、また内装の設計の妙として,メルローズ&モーガンに最も興味をそそられる。工事現場にあってもおかしくなさそうなボルトとナットで合板が止めてあるだけといえばそれまでだが、これが絶妙である。奥のカフェ部はガラス張りのモダニストだが、エナメル合板を分厚く接合したテーブルとバースツール、空調は石の床から出ている。天井は必要以上に高く、それ故に閉塞感がない。アンティークのテーブルと籠の配置でモダニストながら暖かみがある。

今週末ですか?行きますとも、もちろん。豆乳ラテとミニタルトです。

2007年12月8日土曜日

ベティ・デイヴィスの瞳

「オズの魔法使い」は、20世紀フォックスがシャーリー・テンプルに他社作品への出演を許さなかったがためにジュディ・ガーランドがドロシーを演じることになった。「風と共に去りぬ」のスカーレットは、撮影が始まるまで誰が演じるのか決まっていなかった。当時ローレンス・オリヴィエの愛人だったヴィヴィアン・リーがスタジオに来ていなかったら、リーにスカーレットがオファーされることもなかった。「キャバレー」のサリーをライザ・ミネリが演じることになったのは、バーブラ・ストライザンドが出演を断ったからだった。

「オズの魔法使い」は、20世紀フォックスがシャーリー・テンプルに他社作品への出演を許さなかったがためにジュディ・ガーランドがドロシーを演じることになった。「風と共に去りぬ」のスカーレットは、撮影が始まるまで誰が演じるのか決まっていなかった。当時ローレンス・オリヴィエの愛人だったヴィヴィアン・リーがスタジオに来ていなかったら、リーにスカーレットがオファーされることもなかった。「キャバレー」のサリーをライザ・ミネリが演じることになったのは、バーブラ・ストライザンドが出演を断ったからだった。

ハリウッドというのは、時に偶然が生んだ幸運をもたらす場所である。

「イヴの総て」でベティ・デイヴィスが演じたマーゴ・チャニングは、誰が演じるのかが決まるまでに、ちょっとした紆余曲折がある。この映画の監督ジョーゼフ・L・マンキウィッツは最初からベティ・デイヴィスに演じて欲しかったのだが、スケジュールの都合でデイヴィスは断念。そこで白羽の矢が当たったのはクローデット・コルベールだ。が、コルベールも別の映画の撮影中の怪我が原因であえなく降板を余儀なくされる。コルベールは、後に悔しくて何日も泣き続けたとと述懐している。「(事故とはいえ)あんな良い役を棒に振らざるを得なくなって」。三度目の正直なるか?は、ガートルード・ロレンスである。1949年、ロレンスのエージェントはマンキウィッツ監督に電話で「マーゴはうちのガートルードが演じるにしては、ちょっと酒飲みが過ぎますね。それに歌がないじゃありませんか」と詰め寄る。マンキウィッツは「だったらそういう役をくれる監督と仕事させなさい」と電話を切る。ガチャン。すったもんだの数ヶ月のうちにベティ・デイヴィスの「黄昏の惑い」(日本未公開)の撮影が終わり、無事デイヴィスがマーゴを演じることになりました。めでたし、めでたし、である。

この映画は、確かに逸話に溢れている。現在でもオスカーノミネート数はぶっちぎりで最多(14)という化け物作品というのは言わばフェイントでしかない。当時まだ無名だったマリリン・モンローの出演しかり、撮影中に知り合い、ベティ・デイヴィスの恋人役だったギャリー・メリルとデイヴィスが撮影中に実際に結婚したりだとかもある。ちなみに1946年、雑誌「コスモポリタン」に発表された芸能界内幕ものの短編をマンキウィッツ自ら脚色、監督した作品でもあるのだ。

地なのか演技なのか分らないとされるデイヴィスの大女優ぶりはさておいて、ベティ・デイヴィスがマーゴを演じてなかったら、この映画は「イヴの総て」たり得ていなかったであろう。しかし、その重層的でブラックなプロットとシャープな語り口、編集の緻密さにいたるまで、(良く言われることではあるが)本当に見てみるまでその凄さが分らないというタイプの映画である。

あと意外だったのは、マリリン・モンローの自然な演技だ。演劇学校の新卒という女優の卵という役なのだが、肩肘張ったところが少しもない。50年代半ばには既に見られる「モンロー節」とでもいうような独特さ(変なクセ?)が、全くないのだ。

タイトルは知っている。作中の、有名な台詞の引用も何度となく聞いている。監督の名前だって知ってれば、主演女優が誰かも知ってるし、オスカーの受賞数まで知っていることだってある。でも、実際に見たことがない映画。そういう映画の一つが「イヴの総て」だった。マンキウィッツ監督による1950年作品、「一番好きな映画のひとつ」リスト上位にランキング。

2007年12月7日金曜日

Vitraに行ってきた

なぜかというと、行ってみたかったからである。たとえば、何十人もいる<尊敬している人>の中でも、かなりトップに位置している人に柳宗理がいる。カトラリー、片手鍋、象脚スツール。デザインが与えてくれる勇気、目に触れ、手に触れる叡智。サウスバンクで一番気に入っているレストラン&バーbenugo、ダイニングチェアはイームスのDSWだ。フランク・ゲーリーの設計による博物館といい、ジャン・プルーヴェの、ものすごく意味深に名付けられた灯り「ポタンス」といい。かつての職場の会議室の時計がネルソン・クロックで、気になって会議に集中できなかったときもあるくらいだ。といった感じで、ぼくはVitraとは付き合いが長いと思い込んでいた。しかし実際ショールームに行ってみて、ものすごく基本的なVitraのことを知らなかったのかを思い知らされることになる。

なぜかというと、行ってみたかったからである。たとえば、何十人もいる<尊敬している人>の中でも、かなりトップに位置している人に柳宗理がいる。カトラリー、片手鍋、象脚スツール。デザインが与えてくれる勇気、目に触れ、手に触れる叡智。サウスバンクで一番気に入っているレストラン&バーbenugo、ダイニングチェアはイームスのDSWだ。フランク・ゲーリーの設計による博物館といい、ジャン・プルーヴェの、ものすごく意味深に名付けられた灯り「ポタンス」といい。かつての職場の会議室の時計がネルソン・クロックで、気になって会議に集中できなかったときもあるくらいだ。といった感じで、ぼくはVitraとは付き合いが長いと思い込んでいた。しかし実際ショールームに行ってみて、ものすごく基本的なVitraのことを知らなかったのかを思い知らされることになる。

Vitraのショールームはファリンドンという区域にある。いつ通ってもあまり人がいる気配がないので「敷居が高いのかなあ」とか思っていたのだがなんのことはない、Vitraは小売りはしていないのだ。Vitraのショールームはhhstyleではないのである。まったく、なんという基本。受付でサインインする。サインイン?ただ入って見学しちゃいけないの?と、ここでやっと気づいたのだ。親切にも、受付の女性が対応してくれる。どっちにしてもせっかく来たんだし、サインインしていろいろと見せてもらうことにする。上の階はオフィスになっているが、特に仕切りのようなものはない。入れちゃう。でも仕事の邪魔になるから下からちょっと覗くだけ。なるほど、イプシロンとメダチェアですね。 それはそうと、ブルレック兄弟によるアルギュが美しい。Vitraロンドンのショールームでは白が地下のオフィス椅子展示コーナーの視覚的な仕切りとしてぶら下げれていたり、吹き抜けには赤がクリスマスツリー状に巻き上げられていた。アルギュは目隠しになる訳でなければ風を遮るわけでもない。それに埃がものすごいことになるだろう。でもこれ、インスピレーション沸くなあ。ぼくは家にいる時間が長いし、家が仕事場でもある。目指せアーロンチェア、目指せイームスEA117。

それはそうと、ブルレック兄弟によるアルギュが美しい。Vitraロンドンのショールームでは白が地下のオフィス椅子展示コーナーの視覚的な仕切りとしてぶら下げれていたり、吹き抜けには赤がクリスマスツリー状に巻き上げられていた。アルギュは目隠しになる訳でなければ風を遮るわけでもない。それに埃がものすごいことになるだろう。でもこれ、インスピレーション沸くなあ。ぼくは家にいる時間が長いし、家が仕事場でもある。目指せアーロンチェア、目指せイームスEA117。

2007年12月6日木曜日

水が来ない

日本に住んでいると理解しにくいであろうと思われる項目が、イギリスでは日常的にある。たとえば、

・電車が遅れる

・郵便が行方不明になる

・ネットが落ちる

みたいなことがしょっちゅうである。「電車が遅れるって、数分でしょ?」いいえ、マダム。数時間くらい遅れることも珍しくない。あと、予定されていた電車が予告なしにキャンセルされることだってある。日本でも話題になった初乗り1000円のロンドン地下鉄、遅れは毎日ある。いいですか、毎日ですよ。ここら辺の話、日本の人は信じてくれないかもしれないが、本当に毎日遅れが出るのだ。そういえば某メルマガでも、ロンドンの<誰かが襲われているのを黙って見ている警官>の話が出ていた。ま、話しても信じてもらえない系の話繋がりでひとつ。

で、今朝は断水である。供給主管の破裂だとかで、復旧には午後までかかる予定だそうである。日本に住んでたときは、断水なんて生涯一度あったかなかったか、くらいだったと思う。イギリスでは年に一度くらいある。え?なんですって?はい。では、繰り返します。断水はほぼ毎年必ずあります。国立公園の中に住んでた間にも3回くらいあった。インフラの整備、やばいよねこの国。

今住んでいる家は賃貸だが、もし買ったとした場合、住宅ローンを組めば月々の返済はおそらく50万円を超える。家賃はその半額くらいで済んでいる。東京の家賃の感覚だと、ものすごく豪勢な生活してるように聞こえるかもしれない。ところがうちの家賃は、この区域では安い方なのだ。

といった感じで、「ああ、現実」。

ま、断水ってことなので、対処の方法としては,プールに行くことである。コベントガーデンの近くに、真冬でも開いてる屋外プールがあるのだ(温水だけどね)。27度の温水で、ちょっぴり銭湯感覚。じゃ、一風呂浴びてくらあ。

2007年12月5日水曜日

当世葉物事情

最近食卓に上る頻度が急に上がったものに、カヴォロ・ネロがある。有り体にいってしまえば黒キャベツという意味の野菜だが、これが出回るようになったのはここ数年のことである。英語ではブラック・ケールの別称もあるがカヴォロ・ネロというのは元々イタリア語らしい。もっとも、最近では英語でもカヴォロ・ネロで通じるようになってきているようである。ただし、知ってる人自体がまだそれほど多くない。スーパーでレジに持っていて「これなんて野菜?」とか聞かれたりもする。で、画像の通りなのだが、かなり黒い。ホウレンソウの茎が太くて葉がゴワゴワしてるやつ、っぽい見た目かもしれないが、味はしっかり強めのアブラナ系である。ざっくり刻んで他の野菜と豆と塊の肉かなんかでシチューにしたり、これにトマトと「このままでは食えまへん」までに固くなりまくり倒したチヤバタなんかを放り込めば、リボリータという立派なイタリア料理にもなったりもする。細かく刻んでごま油、鷹の爪とにんにくスライスで油炒め、味付けはナンプラー、みたいなシンプルなのもおいしい。ちなみにこのカヴォロ・ネロ、フダンソウ(英語ではスイスチャードという)に近い品種だそうだが、ものすごく簡単に育つ上にほとんど通年収穫できるんだそうである。育ててみようかなあ。

最近食卓に上る頻度が急に上がったものに、カヴォロ・ネロがある。有り体にいってしまえば黒キャベツという意味の野菜だが、これが出回るようになったのはここ数年のことである。英語ではブラック・ケールの別称もあるがカヴォロ・ネロというのは元々イタリア語らしい。もっとも、最近では英語でもカヴォロ・ネロで通じるようになってきているようである。ただし、知ってる人自体がまだそれほど多くない。スーパーでレジに持っていて「これなんて野菜?」とか聞かれたりもする。で、画像の通りなのだが、かなり黒い。ホウレンソウの茎が太くて葉がゴワゴワしてるやつ、っぽい見た目かもしれないが、味はしっかり強めのアブラナ系である。ざっくり刻んで他の野菜と豆と塊の肉かなんかでシチューにしたり、これにトマトと「このままでは食えまへん」までに固くなりまくり倒したチヤバタなんかを放り込めば、リボリータという立派なイタリア料理にもなったりもする。細かく刻んでごま油、鷹の爪とにんにくスライスで油炒め、味付けはナンプラー、みたいなシンプルなのもおいしい。ちなみにこのカヴォロ・ネロ、フダンソウ(英語ではスイスチャードという)に近い品種だそうだが、ものすごく簡単に育つ上にほとんど通年収穫できるんだそうである。育ててみようかなあ。 で、アブラナ系って話のついでだけど、ヒスパイという先の尖ったキャベツ。天に向かって、ドリルで空気に穴を開けている。スイートハートという別名もあるのだが、芯が甘い。所謂日本で普通に売っているキャベツと味が一番近いのはこれだ。とんかつの山盛り千切りキャベツには、このヒスパイを使う。(そこら辺のスーパーで売っている白キャベツもおいしんだけどね。)あと、尊敬しているアレグラ・マケヴィディのレシピなのだが、ギリシャヨーグルトでヒヨコ豆、小豆、リョクトウだとかの豆のスプラウトとアルファルファ、それにこのヒスパイの千切りを和えるという「ニンジンなしコールスロー」が実に旨い。

で、アブラナ系って話のついでだけど、ヒスパイという先の尖ったキャベツ。天に向かって、ドリルで空気に穴を開けている。スイートハートという別名もあるのだが、芯が甘い。所謂日本で普通に売っているキャベツと味が一番近いのはこれだ。とんかつの山盛り千切りキャベツには、このヒスパイを使う。(そこら辺のスーパーで売っている白キャベツもおいしんだけどね。)あと、尊敬しているアレグラ・マケヴィディのレシピなのだが、ギリシャヨーグルトでヒヨコ豆、小豆、リョクトウだとかの豆のスプラウトとアルファルファ、それにこのヒスパイの千切りを和えるという「ニンジンなしコールスロー」が実に旨い。

ちなみにやっと出回るようになってきた水菜、そろそろシーズンオフである。また来年になったら、はりはり鍋だとかお豆腐と松の実とサラダにしたりだとかしたいかなーと思いつつ、姉から諸々葉っぱの種を送ってもらったので、これはもう来年春にプランター種蒔き大会だな。

2007年12月4日火曜日

お薄を点ててみる

先日のケーキも残っている。金時豆のようかんは、まだ実行に移せていない。でもなんとなく抹茶が飲みたかったのでベルギーチョコで薄茶を点ててみた。家内が日本から持って帰ってきた黒楽。ちなみに今飲んでいるのは一保堂の「蓬萊の昔」である。母が、「(なろうと思えば)表千家家元」なので、なんとなくいつも表千家好みの抹茶を仕入れている。ちなみにこのお茶うけチョコにはラベンダーが入っている。ものすごくラベンダーが強いのだが、すんなり食べられてしまう。

先日のケーキも残っている。金時豆のようかんは、まだ実行に移せていない。でもなんとなく抹茶が飲みたかったのでベルギーチョコで薄茶を点ててみた。家内が日本から持って帰ってきた黒楽。ちなみに今飲んでいるのは一保堂の「蓬萊の昔」である。母が、「(なろうと思えば)表千家家元」なので、なんとなくいつも表千家好みの抹茶を仕入れている。ちなみにこのお茶うけチョコにはラベンダーが入っている。ものすごくラベンダーが強いのだが、すんなり食べられてしまう。

で、いきなりだが今、アストル・ピアソラを聞いている。「Tanguedia de Amor」という1989年のアルバム。

ロンドンには多いのだが、今さっき一過性のものすごい土砂降りがあった。それもかなり半端じゃないやつ。止んで、嘘のように広がる晴れ間にものすごく速い速度で消え去ろうとする雲。抹茶とチョコと、ピアソラの雨上がり。なんというかこう、完璧な午後ですね。

2007年12月3日月曜日

本年度ターナー賞発表

熊の着ぐるみ(マーク・ウォリンジャー)か、「奇跡はない」というネオンか(ネイサン・コリー)か、はたまた「記憶喪失の神殿」(マイク・ネルソン)か。

今年のターナー賞はリバプールでの候補者の展示、発表、授賞式だった。というわけで実物は見にいっていないのだが、デニス・ホッパーにより、今年の受賞者はマーク・ウォリンジャーと発表された。1959年生まれ、ロンドン大学ゴールドスミス校という、アート系では名門の出身である。今回の受賞作品は2時間34分、熊の着ぐるみでベルリンの美術館を徘徊する模様が素人っぽく撮影された「Sleeper」という作品である。個人的にはネイサン・コリーを応援していたのだが、最年長マーク・ウォリンジャー、受賞後のインタビューでも「ぼくはこのクラブでは年寄りの方だからね」とのたまっていたが、若手向けの賞ということで、おそらくこれが最後のチャンスだったであろうと思われる。

ウォリンジャーには、これ以上政治的な作品はないであろうという「State Britain」という作品では単独でデモを続けるブライアン・ホーのピケをひとつひとつ再現した作品もある。<分りやすさ>がマーク・ウォリンジャーの特徴とも言えるかもしれない。

2007年12月2日日曜日

オレンジとローズマリーのケーキ

今一番信用している料理人はアレグラ・マケヴィディである。Leonという、クールでセクシーだがロバストなカフェを展開し、ガーディアンという新聞にも定期的に寄稿している。この人のColour Cookbookは今一番使用頻度の高いレシピ本で、まあ「意外な組み合わせだけどやってみるとものごっつ旨えもの」が、これでもかと出ている。いちごとクスクスなんて、まず想像もしてみなかった。

今一番信用している料理人はアレグラ・マケヴィディである。Leonという、クールでセクシーだがロバストなカフェを展開し、ガーディアンという新聞にも定期的に寄稿している。この人のColour Cookbookは今一番使用頻度の高いレシピ本で、まあ「意外な組み合わせだけどやってみるとものごっつ旨えもの」が、これでもかと出ている。いちごとクスクスなんて、まず想像もしてみなかった。

今回やってみたのは、このオレンジとローズマリーのケーキである。ローズマリーって、なんとなくシチューだとかに使うイメージだったので、ケーキに使うというのがこれまた軽く目からウロコだった。小麦粉も使わない。セモリナとカシューナッツの粉である。カシューナッツ粉?アーモンドならまだ分るけど、カシューナッツとはね。色々探して回ったが、結局売ってなかったので生のカシューナッツをコーヒーグラインダーで挽いた。

バターとデメララ糖を白くなるまで混ぜ合わせ、卵をひとつずつ合計三個、セモリナとカシューナッツ粉も一緒に混ぜ、オレンジ2個分の皮とジュースを混ぜ込んで25センチのセルクルで70分。160度という低めの温度設定。この間にローズマリーのシロップを非精製糖で作り、焼き上がりにオレンジブロッサムウォーターとこのローズマリーのシロップをしみこませる。

評判ですけど、かなりよかったのよ、これが。ローズマリーのキャンディーは苦くて食べられなかったけど、なぜか作った翌日の方がしっとりしていておいしかった。

2007年12月1日土曜日

落書きで済ませてしまうには

あまりにも芸術性が高いんじゃないだろうか。イギリスの落書き文化はバンクシーばかりではない。景観というのはいつでも話題になる部分ではあるが、これを作品と呼ばずしてなんとする、という出来だと思う。

あまりにも芸術性が高いんじゃないだろうか。イギリスの落書き文化はバンクシーばかりではない。景観というのはいつでも話題になる部分ではあるが、これを作品と呼ばずしてなんとする、という出来だと思う。

街のグラフィティは、アーティストが自腹で作品を創り、それを売ることができない上に、ものによっては1週間としないうちに上描きまたは清掃されてしまうという諸行無常なアートなんじゃなかろうかいつも思っている。ある意味、パトロンがいるわけでもなく、公共の場を利用しているという点では、かつてないほど民主主義的とさえ言えるかもしれない。それに、所謂壁画の伝統踏襲した、古くて新しい芸術なのではないだろうか。

もちろん、すべての落書きが芸術なわけではないし、コンテクストによっては許されないものも少なくない。家の近くには廃線になって半世紀以上経ち、今ではジョギング/散歩コースになっている元貨物列車専用線路、みたいなところがあるのだが、ここの橋桁は通るたびに感心させられる作品ばかりである。しかし、これもまたすぐ消されちゃうんだろうなー。

ところでバンクシーはベツレヘムにも落書きして、また話題になっている。大阪にもあるらしいので近くにお住まいの方は探してみるのも面白いかもしれない。

2007年11月30日金曜日

第三世代は2008年春

Diggだとか、早くはAppleInsiderだとか、方々で噂の絶えなかった第三世代のiPhoneは、どうやら2008年初旬をめどに発表になるらしい。ブルームバーグとInformationWeekがAT&Tの公式見解ということで発表している。

Diggだとか、早くはAppleInsiderだとか、方々で噂の絶えなかった第三世代のiPhoneは、どうやら2008年初旬をめどに発表になるらしい。ブルームバーグとInformationWeekがAT&Tの公式見解ということで発表している。

そろそろ地下鉄の中などで半分隠しつつ(盗難を恐れて、なのだろうか)食い入るようにiPhoneを操作するギーキーな彼、みたいな人々を見かけるようになってきた。ノキアのテキスト入力技術に追うところが大きいSMS文化がアメリカよりも発達しているヨーロッパでは、「タッチスクリーンのテキスト入力が足枷」、「今更第二世代かよ」などの声もあったようだが、<自分マーケティング>の範疇では、着実にそのユーザー数を伸ばしているように見える。編みiPhoneってのもありましたね、そういえば。

Appleにもイギリスでの電波の悪さについてフォーラムが出されているが、そのほとんどは地方での話のようである。「他の携帯では問題ないのにiPhoneは」というのは気になるところではあるが、ぼくはロンドンだし、3Gが出たら使い勝手は相当に上がるので、受信状態はともかく来年春にかける橋。

2007年11月29日木曜日

瓶入りレモンの使い方

ぼくはボトルに入ったレモンを良く使う。料理にではない。掃除にである。重曹とのコンビで使うのだが、日本ではクエン酸が顆粒状で売っているので、適宜水に溶かして使うというのが可能だが、イギリスはそうはいかない。酢を使うという手もあるが、やっぱり強いのでね、香りが。しかし、レモンは安くないし、そうそうしょっちゅう使うわけにも、、、。そこでこの瓶入りの登場である。もちろん、これは食品として売られているものを、ケーキの材料なんかを売っている辺りから仕入れてくるわけで、食べて何の害もないものである。

ぼくはボトルに入ったレモンを良く使う。料理にではない。掃除にである。重曹とのコンビで使うのだが、日本ではクエン酸が顆粒状で売っているので、適宜水に溶かして使うというのが可能だが、イギリスはそうはいかない。酢を使うという手もあるが、やっぱり強いのでね、香りが。しかし、レモンは安くないし、そうそうしょっちゅう使うわけにも、、、。そこでこの瓶入りの登場である。もちろん、これは食品として売られているものを、ケーキの材料なんかを売っている辺りから仕入れてくるわけで、食べて何の害もないものである。

使い方はいろんなところに出てるだろうから深く言及はしないけども、基本は重曹との組み合わせでステンレス部品なんかを磨く。蛇口とか、そういう部分ですね。あとはトイレの掃除だ。1が効く、2が効く、酸が効く、である。ガラスも新聞にレモンを軽くしみ込ませて拭くと、跡が残らない。食べられるものしか掃除には使わない、くらいのつもりで、ね。

2007年11月28日水曜日

古いラテンの車:アルファ・スプリントGT

ロンドンの街並に、ずっと前からある割になんとなく馴染みきれないまま「これでいいのだ」的に存在し続けていくであろうものがある。ラテン系のクルマである。古いクルマに限らない。新車でも、フェラーリだとかマセラティなんて、なんとなく「浮いている」気がする。高級だからいかん、ということではない。ドイツ人の友だちも、ベルリンでポルシェを見かけると、「ポルシェ乗ってるなんて、、、」っぽいものを思うらしいが、高級車に対する妬みとは別の次元だ。

ロンドンの街並に、ずっと前からある割になんとなく馴染みきれないまま「これでいいのだ」的に存在し続けていくであろうものがある。ラテン系のクルマである。古いクルマに限らない。新車でも、フェラーリだとかマセラティなんて、なんとなく「浮いている」気がする。高級だからいかん、ということではない。ドイツ人の友だちも、ベルリンでポルシェを見かけると、「ポルシェ乗ってるなんて、、、」っぽいものを思うらしいが、高級車に対する妬みとは別の次元だ。

それはともかく、浮いていようがなんだろうが、アルファ・ロメオ・ジュリア・スプリントGTの美しさは変わらない。半世紀近く前のベルトーネデザイン、古くないですよね、まったく。それにいつ見ても古いイタリア車、「どうやったら出るんだろう、この赤」、だと思う。燃費だって悪いし、事故ったら間違いなく死ぬだろうけど、やっぱり見とれてしまった、路上のアルファ。ちなみに画像は、ロンドン動物園からほど近いプリムローズ・ヒルでの佇まい。

2007年11月27日火曜日

「愛してる」にどう答える?

ある意味、究極の「あなたならどうする?」ではないだろうか。突然何を言い出しやがるんだというのは、今月初めに目に留まった「Mother Tongue Annoyance」というブログに出ていた投稿なのである。このサイトだが、「英語の悪いクセ」くらいの意味だろうか、イソップからスラングまでいろいろ面白い視点で英語によるコミュニケーションのあり方を語っている。

ある意味、究極の「あなたならどうする?」ではないだろうか。突然何を言い出しやがるんだというのは、今月初めに目に留まった「Mother Tongue Annoyance」というブログに出ていた投稿なのである。このサイトだが、「英語の悪いクセ」くらいの意味だろうか、イソップからスラングまでいろいろ面白い視点で英語によるコミュニケーションのあり方を語っている。

で、「愛してる」への答えなんですけどね、「これはやっちゃダメ」が何点か出ている。「愛してる」→「分ってる」、「ありがと」、「同じく」は禁物だそうである。なんだかんだ言って「わたしも/ぼくも」、というのが一番なのか?

この記事を読んでいて、例えばこれを敷衍して、「あなたが愛の告白の際にかけたい音楽は?」みたいな質問を投げたらどうだろうか?なんて思った。ロックっぽいものか、ラテンの血が騒ぐのか。いや、音楽なんかかけたくない、という向きもあるだろう。とか思いを馳せつつ、やっぱシューマンの『謝肉祭(作品9)』から「告白」かなあ。ぼくだったらコレ、ってほどのものはないんだけど。

2007年11月26日月曜日

恐るべき深度:リー・ミラー展

マン・レイのミューズだった人。ソラリゼイションは、この人なくては生まれなかった。それはモデルとしてのみならず、その技術を発展させたという意味においても、である。ジャン・コクトーの「詩人の血」で、<美の模範>ともいうべきギリシャ風彫刻を演じているが、これはこの人の美しさを物語るに十分なエピソードではない。また、その美しさの中に埋もれがちだが、手に職のある人でもあり、ニューヨークにスタジオを建てた際には自分で電気関係を設置したりもしている。終戦直後、アメリカの従軍記者の資格を取っていたことを最大活用し、自殺直後のナチ将校のポートレートを撮っているかと思えば、ヒトラーの風呂に入ったりもする。マン・レイと別れた後、エジプト人実業家の妻となり、数年しないうちにイギリス人のキュレーターであり画家でもあったロウランド・ペンローズと駆け落ち、40歳で一子をもうけ、戦後はイギリスの田舎でヴォーグ誌に時折「みんなでお手伝い」的な内容の写真シリーズを寄稿、その働くゲストの中にはマックス・エルンストもいたりする。子供の頃の生い立ちだってすごい。7歳で母親の友人に強姦され淋病を移されたり、10代の頃のヌード写真が父親によって多数撮影されていたり、車にはねられそうになったところを助けたのがヴォーグの社主だったという因縁でモデルを始めたり。それにこの、一見なんてことなさそうな一枚の写真。1937年に撮影されたピクニックでのスナップだが、被写体は左からポール・エリュアール夫妻、当時の不倫相手で後の息子の父親であるロウランド、かつての師匠であり恋人であったマン・レイとその恋人アディ・フィドゥランである。こんな写真を撮れる人は、この人しかいない。

マン・レイのミューズだった人。ソラリゼイションは、この人なくては生まれなかった。それはモデルとしてのみならず、その技術を発展させたという意味においても、である。ジャン・コクトーの「詩人の血」で、<美の模範>ともいうべきギリシャ風彫刻を演じているが、これはこの人の美しさを物語るに十分なエピソードではない。また、その美しさの中に埋もれがちだが、手に職のある人でもあり、ニューヨークにスタジオを建てた際には自分で電気関係を設置したりもしている。終戦直後、アメリカの従軍記者の資格を取っていたことを最大活用し、自殺直後のナチ将校のポートレートを撮っているかと思えば、ヒトラーの風呂に入ったりもする。マン・レイと別れた後、エジプト人実業家の妻となり、数年しないうちにイギリス人のキュレーターであり画家でもあったロウランド・ペンローズと駆け落ち、40歳で一子をもうけ、戦後はイギリスの田舎でヴォーグ誌に時折「みんなでお手伝い」的な内容の写真シリーズを寄稿、その働くゲストの中にはマックス・エルンストもいたりする。子供の頃の生い立ちだってすごい。7歳で母親の友人に強姦され淋病を移されたり、10代の頃のヌード写真が父親によって多数撮影されていたり、車にはねられそうになったところを助けたのがヴォーグの社主だったという因縁でモデルを始めたり。それにこの、一見なんてことなさそうな一枚の写真。1937年に撮影されたピクニックでのスナップだが、被写体は左からポール・エリュアール夫妻、当時の不倫相手で後の息子の父親であるロウランド、かつての師匠であり恋人であったマン・レイとその恋人アディ・フィドゥランである。こんな写真を撮れる人は、この人しかいない。

その人の名はリー・ミラー。2008年1月6日までヴィクトリア&アルバート美術館で開催されている回顧展。「わがままに生きるって、なんだろうか。それはローライフレックスの二眼レフが教えてくれる」とでも言いたそうな写真たち。オフィシャルサイトもある。アーカイヴのキュレーターは息子のアントニーである。そのアントニーによる伝記は邦訳も出ている(「リー・ミラー 自分を愛したヴィーナス」PARCO出版、1989年刊)。写真はオフィシャルサイトでも多数見れるが、「リー・ミラー写真集 -いのちのポートレイト」という写真集も邦訳されているので、興味のある方はぜひ。

2007年11月25日日曜日

本日のマーマイト猫

猫にも乳歯があるというのを最近知った。うちの猫もそろそろ生え変わる時期らしい。ある日見慣れない超小型牙のようなものが、床に転がっていたりするものだそうである。

猫にも乳歯があるというのを最近知った。うちの猫もそろそろ生え変わる時期らしい。ある日見慣れない超小型牙のようなものが、床に転がっていたりするものだそうである。

それはそうと、マーマイトというものをご存知だろうか。バターを塗ったトーストに、ほんのちょっぴり程度がほどよい塩加減の、まあ「しょっぱいジャム」とでも言ったものだろうか。果物ではなくビール酵母の副産物なので、ビタミンB6が豊富である。これでグレイビーだとか、即席スープストックが作れたりもする。まあ<ビールの酒粕>のようなものだろうか。清酒からは甘酒、ビールからはマーマイト、である。でこのマーマイト、これがまた激しく好き嫌いが分かれる。ダメな人は全くダメだが、好きな人は「あたし、マーマイトなしには生きていけないの」的な展開。ここら辺は納豆のそれと近いかもしれない。で、何の話かというと、猫はこのマーマイトが好物なのである。朝のトーストに以上に興味を示すので、ちょっと与えてみたらナイフまでなめそうな勢いなのだ。猫にはちょっと塩分が強いかもしれないが、まあ害になるほどのものでもなかろうと思われるのでまあ、たまのご褒美的に。

2007年11月24日土曜日

ドラスティックに変化する言葉の意味

緒言2:現代の英語でゲイというと、それはもう、まず真っ先に同性愛を意味する。

この2つになんの繋がりがあるのかというと、gayという英単語、元はこの「ものすごく幸せ」、「明るくて派手」みたいなことを意味していた、という話である。しかも、その用法は何世紀にも渡って使われてきたものだったのだ。ジェイン・オースティンだとかディケンズなんかを読んでいてもゲイは活気がある、楽天的、恐いもの知らず、向こう見ず、的な意味でしか使われない。いや、そんなに遡らなくても、ゲイが現代の意味で幅広く使われるようになったのは60年代くらいかららしい。ゲイが現代の意味を持つようになる前に命名されたからであろう、Gayという名前の女性もいるくらいである。

この、<元の用法>を逆手に取った、実に賢いシーンがトウニ・クシュナーの戯曲「エインジェルズ・イン・アメリカ」に出てくる。プライア・ウォルターという登場人物の前に中世頃のご先祖様の霊が現れるのだが、同名のそのご先祖様曰く、

先祖のプライア「だってお前、女房も子供もいないじゃないか(You have no wife, no children.)」

現代のプライア「俺、ゲイなんだよ(I'm gay.)」

先祖のプライア「ゲイ?だったら派手に裸踊りでもしてみろよ、どうでもいいけど。ってそれ子供がいないのと何の関係がある?(So? Be gay, dance in your altogether for all I care, what's that to do with not having children.)」

といった具合である。ちなみにこの芝居は2003年にテレビ化されて、このシーンはマイケル・ガンボン(ハリポの校長先生だ)とジャスティン・カークが演じている。サイコー。

ちなみに、ゲイ=同性愛が「ウラの意味」的に使われ始めたことが記録に表れ始めるのは1930年代である。これよりも前に使われていたのかもしれないが、全国レベルで大っぴらに使われたのは、とある映画が最初だった。日本ではあまり知られていないようだが、ケアリ・グラントとキャサリン・ヘプバーン主演の「赤ちゃん教育(いつも言ってるようで恐縮ですけど、なんとかならんのかこの邦題)」という1938年作品である。この映画の中で、グラント演じる古生物学者がやんごとない事情で女物のガウンを着ることになるのだが、ここで「あんたゲイね」と出てくる。女物を着せられてとても幸福そうには見えないので、皮肉っぽく「まあ楽しそうね、ふふふ」、なわけである。

話がちょっと戻るが「エインジェルズ〜」には言葉の意味の変化の例がもうひとつ出てくる。バスタード(bastard)である。現代では人でなし、ろくでなし、的な意味で使われるが、元の意味は私生児である。先刻のプライア君、同じシーンの続き。中世のご先祖様の他に、もう1人別の宮廷風衣装のご先祖様が出てくるのだが、

現代のプライア「まだいるのかよ(Oh God another one.)」

先祖プライア2「プライア・ウォルターだ。貴様の前にも17人おるが(Prior Walter. Prior to you by some seventeen others.)」

先祖プライア1「バスタード込みでな(He's counting bastards.)」

である。当然のように、この中世のプライア(ご先祖1)さんは私生児の意味でバスタードを使っている。作者の意図に、現代口語の「ろくでもないのもいたんだこれが」という隠された意味が込められている。それにしてもこのシーン、他にもダブルミーニングが含まれているので、ものすごく訳しにくい。このシーンの他にも出てくるが、プライアとは「先立つ」みたいな意味があるので、看護婦から名前のことをからかわれたりするのだ。後から出てくる二人目の、宮廷ご先祖様のいう「Prior to you by...」という下りは、プライアという名前でお前にプライアする(先立つ)のが17人いる、という語呂なのである。翻案がどう処理されているのか、かなり気になるところである。

それにつけても言葉の意味は、ものすごく早く変化する。貴様が「貴い」に「様」と書くくらいで、元は尊称だったことは有名な話だろう。意味だけではない。夏目漱石を読んでいると畢竟という言葉が良く出てくるが、現代口語でこの言葉を使う人はまずいない。言葉というのは用法の変化、風化も早い。

余談だが、英語のgayは女性の同性愛(所謂ひとつのレズ、ですね)にも使われることがある。たとえば<ゲイっぽい見た目のレズ>、というのは用法として間違ってないことになるので、そこんとこひとつ。

2007年11月23日金曜日

新作映画公開ラッシュ

かつては観たい映画というと<月に何本か>、程度だっただったように思う。ここ数年、観たい映画は<週に何本>もある。イギリスはアマゾンがレンタルDVDをやっているのだが、観たいと思っている映画は100本以上登録してあったりもする。新作映画の公開が始まるのは通常金曜だが、特に11月23日の金曜日は(個人的に)ものすごい公開ラッシュなのだ。

一番気になっているのはウェス・アンダソンの「ダージリン急行」。「ザ・ロイヤル・テネンバウムズ」、「ライフ・アクアティック」といった怪作を放ち続ける若手監督の最新作である。ストーリーは、、、?1年以上お互い口を利いていない3人の兄弟が、長男の発案でインドに旅行。紆余曲折あり、3人は砂漠のど真ん中にスーツケースとプリンタだけ残される。そこから始まる新たな旅とは、、、。オウェン・ウィルソン、エイドリアン・ブロディ、ジェイソン・シュワルツマンの主演で、シュワルツマンは脚本にも関わっている。「ハッカビーズ」の主役、「マリー・アントワネット」のルイ16世で、幅の広さと奥の深さを感じさせた、注目の映画人だ。

「ダージリン急行」は日本でも2008年3月公開予定。

その他にもドン・チードル主演の「Talk To Me」(天才チュイテル・イジオフォも共演である。それだけで観たい。ところでこの人のファーストネームはキウェテルでは決してありませんのでそこんとこよろしく)、ヴェルナー・ヘルツォークの「Rescue Dawn」(クリスチャン・ベイルの主演でヘルツォーグとくれば、話のスジがなんであっても観たい)も今日から。あと(評判は芳しくないが)マイケル・ケイン、ジュード・ロー主演の「Sleuth」、厳密には新作ではないが「ブレードランナー ファイナル・カット」もロンドンでは今日から公開。日本では先週から公開が始まっており、レビューを見ると出来は散々なようだが、個人的にはやっぱり観たい。エンディングを除いて82年版のほうが好きだったこともあって、この最終版がどう料理されているのか。それにしても、どれから先に観に行こうかなー。

2007年11月22日木曜日

金時豆のようかん

ロンドンにも和菓子屋さんはある。柚子のお菓子だとかで、たまに利用させていただいている。友だちと黒豆をどう煮るだとかの「豆談義」しているうちに、思い出されたのが五勝手屋羊羹。筒に入っていて、下から押し上げて出てきたようかんを筒に付いている糸で適量切って食す。ぼくは一度に3本くらいは食べられちゃうので、糸で切ったことはないんだけど。ちなみに練りようかんよりは蒸しようかんのほうが好みなのだが、この五勝手屋羊羹は例外的に好きだ。ちょうどいい甘さ。そして固さ。煎茶、抹茶だとかの緑茶はいつも一保堂茶舖なのだが、ロウソクの灯りでようかんと玉露<鶴齢 >で気分はもう『陰翳礼賛』である。

ロンドンにも和菓子屋さんはある。柚子のお菓子だとかで、たまに利用させていただいている。友だちと黒豆をどう煮るだとかの「豆談義」しているうちに、思い出されたのが五勝手屋羊羹。筒に入っていて、下から押し上げて出てきたようかんを筒に付いている糸で適量切って食す。ぼくは一度に3本くらいは食べられちゃうので、糸で切ったことはないんだけど。ちなみに練りようかんよりは蒸しようかんのほうが好みなのだが、この五勝手屋羊羹は例外的に好きだ。ちょうどいい甘さ。そして固さ。煎茶、抹茶だとかの緑茶はいつも一保堂茶舖なのだが、ロウソクの灯りでようかんと玉露<鶴齢 >で気分はもう『陰翳礼賛』である。

江差と聞くと、つい「追分?」と思ってしまう自分が悲しいが、五勝手屋本舗は江差にあるそうである。北海道は1度しか行ったことがない。しかも札幌とその近郊のみだ。五勝手屋羊羹は北海道でしか買えないと聞いたが、その希少価値もさることながら2007年夏の騒動でしばらく五勝手屋羊羹が食べられないのかと思うと、いっそう悲しい。でもさ、ほら、豆談義って言えばレッドキドニービーンズって金時豆よね。というわけでまずは豆を一晩水に浸すところから。

2007年11月21日水曜日

2007年11月20日火曜日

モンティ・パイソンのボックスセット

「尊敬している人は?」という質問への答えは、あの人と、この人と、、、と下手したら何十人もリストが出来てしまうのだが、いつも上位にランクするのはマイケル・ペイリンである。イギリス国内では<旅日記もの>で有名であり、「80日間世界一周」では日本にも行ってウナギを食べたり、競馬に挑戦したりもしている。先日放映の終わった「新しいヨーロッパ」シリーズは特に東欧を中心にEUへの参加で新たに加わった、<ぼくらの知らないヨーロッパ>を、いつものようなソフトな語り口で紹介していた。ヒマラヤとか、サハラとか、南極に行ったやつの方が面白いんだけどね。

「尊敬している人は?」という質問への答えは、あの人と、この人と、、、と下手したら何十人もリストが出来てしまうのだが、いつも上位にランクするのはマイケル・ペイリンである。イギリス国内では<旅日記もの>で有名であり、「80日間世界一周」では日本にも行ってウナギを食べたり、競馬に挑戦したりもしている。先日放映の終わった「新しいヨーロッパ」シリーズは特に東欧を中心にEUへの参加で新たに加わった、<ぼくらの知らないヨーロッパ>を、いつものようなソフトな語り口で紹介していた。ヒマラヤとか、サハラとか、南極に行ったやつの方が面白いんだけどね。

いずれにせよ、大多数の人にとってマイケル・ペイリンは「モンティ・パイソンのマイケル」だろう。モンティ・パイソンのDVDは、日本でも2008年2月に伝説の吹替復活版が発売になる。「Mr. Booインベーダー作戦」な世代としては、広川太一郎の「ちょんちょん」だけでもその価値はある、というものである。イギリスでも12月の「ライフ・オブ・ブライアン」ブルーレイに先駆け、「Monty Python: The Monster Box Set (The Everything Ever in One, Gloriously Fabulous, Ludicrously Definitive, Outrageously Luxurious Special Edition Collection) 」というものが先日発売になった。「かつてなかった全部入り、輝かしいまでに驚嘆すべき、笑っちゃうほどド定番、あり得ねえ豪華特別版コレクターズモンスターボックスセット」、である(意訳)。画像にも出ているが、引出し式のボックスセット、テレビ放送全作品の他、映画作品3本に加え、「確実に、間違いなく、誰がなんと言おうと死んでいる(風船の)オウム」と木こりの歌Tシャツなんかも入っている。PALなので日本のテレビでは観れないが、お好きな人にはたまらないセットでは。

2007年11月19日月曜日

オーガニックな生活を一切れ

本は平行で、常時10冊近くを併読するというのが長い習慣になっている。なかでも今読んでいて一番面白いのはシェラザード・ゴールドスミス編集の「A Slice of Organic Life」という本だ。この手の本は、実際読んでいて「ためになる」、「やってみようかな」と思うことが書いてあるだけでも十分だと思う。例えばうちには庭がないが、窓際のプランタで水菜、春菊、小松菜などが栽培できる。それが「お、これならできそう」という風に書かれている。こういうのは「今更」なのかもしれないが、元は取れたぜ、十分。まあ、例えば<重曹でお掃除>だとか<干し果物・干し野菜を自家製で>みたいのは自分にとっては新しいことではない(もう何年もやってるし)。<お湯を沸かすときは必要な水量だけポットに>だとか<できるだけ少ない水で歯磨き>みたいのも、そんなことするくらいならシャワーのお湯を5秒早く止めるほうが水もガスも節約になると思う。それはともかくとしても、<植木鉢でもリンゴは育てられる>とか、<鴨を飼ってみよう>みたいな話はそれを実行するかどうかは抜きにしても楽しい読み物だ。

本は平行で、常時10冊近くを併読するというのが長い習慣になっている。なかでも今読んでいて一番面白いのはシェラザード・ゴールドスミス編集の「A Slice of Organic Life」という本だ。この手の本は、実際読んでいて「ためになる」、「やってみようかな」と思うことが書いてあるだけでも十分だと思う。例えばうちには庭がないが、窓際のプランタで水菜、春菊、小松菜などが栽培できる。それが「お、これならできそう」という風に書かれている。こういうのは「今更」なのかもしれないが、元は取れたぜ、十分。まあ、例えば<重曹でお掃除>だとか<干し果物・干し野菜を自家製で>みたいのは自分にとっては新しいことではない(もう何年もやってるし)。<お湯を沸かすときは必要な水量だけポットに>だとか<できるだけ少ない水で歯磨き>みたいのも、そんなことするくらいならシャワーのお湯を5秒早く止めるほうが水もガスも節約になると思う。それはともかくとしても、<植木鉢でもリンゴは育てられる>とか、<鴨を飼ってみよう>みたいな話はそれを実行するかどうかは抜きにしても楽しい読み物だ。

ところでこの編集長だが、女優の娘で女王という名を持ち、容姿も端麗でモデル出身、ユダヤのお金持ちと結婚してこの名字というだけで鼻持ちならないとするのは酷というものである。「子供を持つまでオーガニックな生活とは無縁だった」と述懐しているが、潔いではないか。

2007年11月18日日曜日

ベルプーリといっても

インドで食されているスナックではなく「カレーの種類」という認識で、ぼくは理解している。イギリスでも、カレー人気は高い。旧宗主国としてインド亜大陸からの移民が多いイギリスでは「カレーはイギリス料理のひとつ」と定義している学者もいるほどである。ちなみに「ティッカ・マサラ」として知られている料理は他でもないイギリス料理である。インドでは、ティッカをマサラソースに入れるという発想はない。

インドで食されているスナックではなく「カレーの種類」という認識で、ぼくは理解している。イギリスでも、カレー人気は高い。旧宗主国としてインド亜大陸からの移民が多いイギリスでは「カレーはイギリス料理のひとつ」と定義している学者もいるほどである。ちなみに「ティッカ・マサラ」として知られている料理は他でもないイギリス料理である。インドでは、ティッカをマサラソースに入れるという発想はない。

まず、昼間は「食べ放題」である。数十種類のカレーにチャパティ、ピラウライスからデザートまでいくら食べても£6.95、1580円くらいと聞くと日本では高いと感じるかもしれないが、ロンドンでは信じがたいお買い得さである(中華街の食べ放題でも£8以下は少ないし)。で、パニール(クリームもしくは牛乳に酢を入れて凝固させたチーズのようなもの)とグリーンピースのカレーが秀逸である。デザートにはスイカ、オレンジといった果物からグラブジャモンなどのインド/パキスタンの伝統的な揚げ菓子まで揃っている。それにしても、どれもカラフル。

まず、昼間は「食べ放題」である。数十種類のカレーにチャパティ、ピラウライスからデザートまでいくら食べても£6.95、1580円くらいと聞くと日本では高いと感じるかもしれないが、ロンドンでは信じがたいお買い得さである(中華街の食べ放題でも£8以下は少ないし)。で、パニール(クリームもしくは牛乳に酢を入れて凝固させたチーズのようなもの)とグリーンピースのカレーが秀逸である。デザートにはスイカ、オレンジといった果物からグラブジャモンなどのインド/パキスタンの伝統的な揚げ菓子まで揃っている。それにしても、どれもカラフル。午後6時を切替時間として、夜はドーサという南インドのクレープ状のものにスパイスの効いたマッシュポテトが筒状に巻かれているものがメニューの主体となる。カレーは茄子、オクラ、ヒヨコ豆などから選べるが、まー、これがまたどれを食べても美味しい。なお、恐いもの見たさを求める向きにはカシミール・ファルージャというドリンクがおススメである。薔薇の香りに細切れの春雨のようなものが入っているシェイクのような飲み物で、歯が溶けそうに甘い。「慣れると病み付き」系かも。

2007年11月17日土曜日

キャベツと服の市

週末である。マーリボーン・ハイ・ストリートの北の果て、教会の裏庭。ここに毎週土曜に市が立つ。Cabbages & Frocksという名前なのだが、なぜこの名前なのかは皆目見当がつかない。ちなみに「フロック」というのは服のことである。この市、服は確かにいっぱい売っているが、いつ行ってもキャベツは目に入らない。それはともかく、ここのハンガリー風クレープ、生チョコ、ルバーブのコーディアルは本当に旨い。今日はスウェーデン産のホロムイイチゴのジャムを仕入れて、来年の手帳を見にドーント・ブックスに寄る。ここは基本的には旅行関係の本を中心に扱っていたのだが、普通のフィクションも売っている。来年こそ、「This Diary Will Change Your Life」を仕入れようと思う。<今週はコレをしよう>みたいな見出しが週開きのページ頭に出ていて、「気に食わないやつに石をぶつけてみよう」、「ダライラマを怒らせてみよう」みたいな恐ろしいエントリがこれでもかと出てくる、手帳としても使える本といった感じのものだ。またコンランショップでバルザックチェアに体を沈めて石けんを仕入れて、といった風情で週末も半分過ぎる。

週末である。マーリボーン・ハイ・ストリートの北の果て、教会の裏庭。ここに毎週土曜に市が立つ。Cabbages & Frocksという名前なのだが、なぜこの名前なのかは皆目見当がつかない。ちなみに「フロック」というのは服のことである。この市、服は確かにいっぱい売っているが、いつ行ってもキャベツは目に入らない。それはともかく、ここのハンガリー風クレープ、生チョコ、ルバーブのコーディアルは本当に旨い。今日はスウェーデン産のホロムイイチゴのジャムを仕入れて、来年の手帳を見にドーント・ブックスに寄る。ここは基本的には旅行関係の本を中心に扱っていたのだが、普通のフィクションも売っている。来年こそ、「This Diary Will Change Your Life」を仕入れようと思う。<今週はコレをしよう>みたいな見出しが週開きのページ頭に出ていて、「気に食わないやつに石をぶつけてみよう」、「ダライラマを怒らせてみよう」みたいな恐ろしいエントリがこれでもかと出てくる、手帳としても使える本といった感じのものだ。またコンランショップでバルザックチェアに体を沈めて石けんを仕入れて、といった風情で週末も半分過ぎる。

2007年11月16日金曜日

古い映画を観よう:その1—衣笠貞之助と枝川弘

特に理由があってということではないのだが、初公開から半世紀以上たっている映画のレビューというのをひとつのテーマとしてみようと、ふと思ってしまい。今回は特に、まだDVD化されていない作品から(早くDVD出してね、という願いもこめて)。

衣笠貞之助監督作品「地獄門」

衣笠貞之助は、話題性では「狂った一頁」に軍配が上がるだろうが、おそらく海外で一番有名なのは「地獄門」だろう。邦画初のイーストマンカラー、日本映画として初のパルム・ドール受賞作、初のアカデミー賞外国語映画賞受賞作という、「初づくし」である。しかし、こうした情報に踊らされると審美眼が曇るというものである。平安後期という時代設定、「んなやついねーよ」的な人物像、ダイナミックなカット割りに編集。この作品までに200本以上の映画に出ている長谷川一夫の珍しくもカタい演技、京マチ子の妖艶さ。この時代だからできた色彩をこそ楽しめ、という作品かもしれない。1953年作品。

枝川弘監督作品「恋と金」

正直、枝川弘がどんな監督なのかは全く知らない。1950年代の10年程度の短い期間に「寡作?」ほどの数の作品を残していること、クレージーキャッツのコメディを撮っていること以外は情報が見つからないのだ。「恋と金」は主題的にはドタバタ的だし、深い映画では決してない。ただなんとなく面白かったな、と思えるような映画である。登場人物もバラエティに富んでいるが、中でも秀逸なのは山本富士子だ。いや、山本富士子がすべてと言ってしまってもいいかもしれない。小津安二郎の「彼岸花」、市川崑の「雪之丞変化」を両極端として、「恋と金」の山本富士子は自然でバランスのいい芝居を見せている。演技の幅の広さ云々というより、かわいいのだ。1956年作品。

2007年11月15日木曜日

ユーロスターの高速化と発着駅変更

今朝、初霜があった。ボジョレ・ヌーヴォも解禁になった。保守派から「ヌーヴォは他のボジョレのイメージを傷つけている」なんて声も上がっているがそれはともかく、個人的にはワインよりも昨日のユーロスターの高速化と発着駅変更のほうである。

今朝、初霜があった。ボジョレ・ヌーヴォも解禁になった。保守派から「ヌーヴォは他のボジョレのイメージを傷つけている」なんて声も上がっているがそれはともかく、個人的にはワインよりも昨日のユーロスターの高速化と発着駅変更のほうである。

「ロンドンからブリュッセルやパリに電車で行ける」ユーロスターが開通したのは1994年11月14日。きっかり13年後の2007年11月14日に合わせて、ニコラス・グリムショーによるウォータールーインターナショナル駅から、なんと8億ポンド(約1800億円)かけて改装されたセイント・パンクラスインターナショナル駅へ。最高時速は186マイル毎時、すなわち300キロということだが、これは東海道新幹線の270キロよりも速いことになる(ただ、イギリス国内は高速化に不向きな構造のため、そのスピードは出ないらしい)。いずれにせよ、今まで3時間だったパリへの片道が、2時間15分と、大幅に短縮された。飛行機で飛んだ場合の「空港に2時間前に行って、税関通って荷物が出てくるのを待って、空港から市街地へ」、とやっているのより確実に速くパリ中心部に行ける。

ここでイギリス的だなあと思ったのがBBCの報道である。見出しからしてもう、「ユーロスターパリに定刻到着」である。まるで定刻に到着するのがすごいことでもあるかのようだ。この記事を書いた記者も逃れられない「電車は時間通りには着かないのが当たり前」的な発想が伺える。

ここでイギリス的だなあと思ったのがBBCの報道である。見出しからしてもう、「ユーロスターパリに定刻到着」である。まるで定刻に到着するのがすごいことでもあるかのようだ。この記事を書いた記者も逃れられない「電車は時間通りには着かないのが当たり前」的な発想が伺える。